[비즈한국] “우리는 모두 별에서 왔다.” 이 말은 칼 세이건이 한 말로 잘 알려져 있다. 우리 몸을 구성하는 화학 성분들의 기원을 거슬러 올라가다보면 결국 수십억 년 전 우주에 잠시 존재했다가 사라진 수많은 별과 초신성에 이르게 된다. 그 점에서 과학적으로 보더라도 우리는 모두 별이 남긴 성분으로 빚어진 존재라 할 수 있다.

이젠 꽤 유명한 천문학적 서사지만, 의외로 우린 이 말의 진정한 의미를 아직 모른다. 우리의 몸속 성분들이 별에서 기원한 것이라면, 정확히 얼마나 멀리 떨어진 별에서 온 것일까? 오늘날 태양계, 지구 위를 살아가는 우리에게 귀중한 생명의 재료를 전해주고 사라진 별들은 과연 어디에 존재했을까?

얼핏 현재 태양계가 있는 이 자리에서 그리 멀지 않은 곳에 우리의 직계 조상에 해당하는 초신성이 잠시 살다가지 않았을까 생각하기 쉽다. 아무리 우주의 시간이 길다 한들, 어쨌든 별이 품고 있던 재료가 퍼지는 데에는 한계가 있을 테니까. 결국 칼 세이건의 로맨틱한 한마디처럼 우리가 별과 연결되어 있다는 건 아름다운 이야기지만, 그래 봤자 고작 수십 수백 광년 범위에 우리의 모든 이야기가 갇혀 있을 거라 생각했던 셈이다.

하지만 최근 연이은 발견에 따르면, 우린 의외로 꽤 넓은 우주를 여행한 조각들이 모여 이루어진 존재일지도 모른다. 현재 우리 몸을 이루는 화학 성분들이 태양계뿐 아니라 우리 은하 너머 먼 우주를 돌고 돌아 흘러왔을 수 있기 때문이다. 슬프게도 우리는 여전히 우리 은하는커녕 지구도 자유롭게 벗어나지 못한 채 살아가고 있지만, 내 몸을 이룬 조각들은 수십억 년 전 나보다 훨씬 거대한 우주를 유랑했던 것이다.

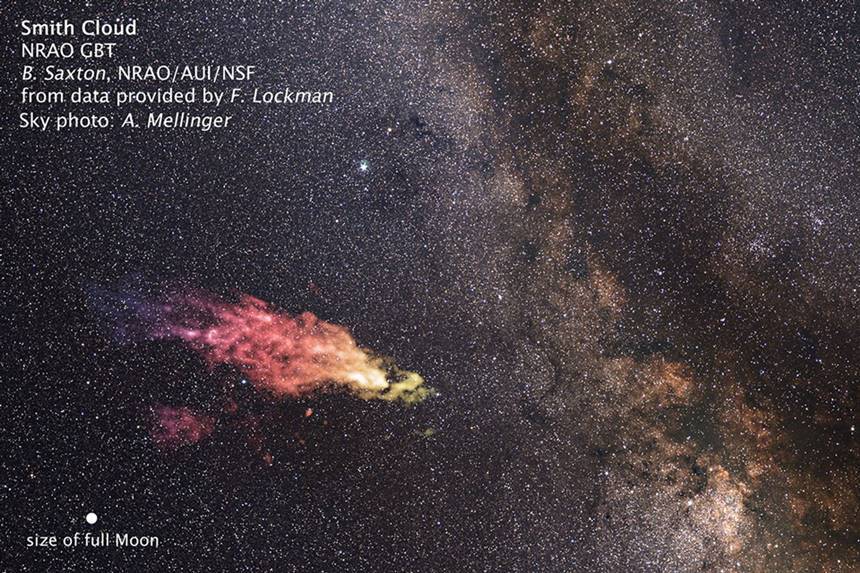

1963년 네덜란드 레이던대학의 천문학과 박사 과정 학생 게일 스미스는 은하수 옆을 부유하는 수상한 가스 구름을 발견했다. 그건 평범한 성운이라고 보기 어려웠다. 어딘가를 향해 빠르게 돌진하는 듯한 모습의 기다란 가스 구름이었다. 처음 발견한 사람의 이름을 따서 지금까지 ‘스미스의 구름(Smith’s cloud)’라고 부른다. 이후 전파 관측을 통해 이 구름이 시속 112만 km의 매우 빠른 속도로 우리 은하 주변을 떠돈다는 사실이 밝혀졌다. 매우 빠른 속도로 우리 은하 주변 헤일로를 휘젓고 다니는 초고속 구름(HVC, High Velocity Cloud)의 일종이다.

스미스의 구름은 길이가 1만 1000광년, 폭이 2500광년에 달한다. 만약 우리가 밤하늘에서 맨눈으로 스미스의 구름을 모두 볼 수 있다면, 은하수 바로 옆에 보름달 너비의 30배에 달하는 아주 거대한 가스 구름을 볼 수 있을 것이다. 원래 천문학자들은 유난히 빠르게 우리 은하 헤일로를 떠도는 이 구름이 애초에 우리 은하 바깥에서 유입된 가스 구름으로 추측했다. 100억 년 전 큼직한 우리 은하가 태어나는 사이 미처 함께 반죽되지 못하고 남은 가스 구름, 또는 재료가 충분치 못해서 일찍이 별을 품지 못한 채 그대로 가스 구름으로 남은 존재가 드디어 우리 은하 중력에 사로잡혀 끌려오는 것 정도라고 추정했다.

만약 그 추측이 사실이라면 이 가스 구름은 지금껏 별다른 초신성 폭발도 경험하지 못했을 것이고, 별이 죽으면서 남기는 중원소의 때가 덜 묻은 정말 순수한 상태여야 할 것이다. 즉 중원소는 거의 없고 수소나 헬륨 정도만 품고 있는 가스 구름이어야 한다.

이를 확인하기 위해 천문학자들은 허블 우주망원경으로 흥미로운 관측을 진행했다. 스미스 구름 너머 수십억 광년의 더 먼 배경 우주에는 우연히 비슷한 방향에 겹쳐 보이는 은하 세 개가 있다. 이 은하들은 중심에 강력한 블랙홀을 품고 있어서 강한 자외선을 방출한다. 이처럼 중심에 활동적이고 난폭한 블랙홀을 품고 있는 은하를 활동성 은하라고 한다. 먼 배경의 활동성 은하에서 방출된 자외선 빛이 코앞의 스미스 구름을 통과하면서, 그 중 일부 성분이 구름 속 화학 성분에 흡수된다. 모든 화학 성분은 특정 파장의 빛을 골라서 흡수하기 때문에 어떤 파장의 빛이 흡수됐는지만 보면 스미스 구름의 화학 조성을 알 수 있다.

그런데 놀라운 사실이 밝혀졌다. 빅뱅 직후 거의 때 묻지 않은, 오로지 수소와 헬륨으로만 이루어졌을 거라는 예측을 벗어나 스미스 구름은 상당히 때가 많이 묻은 상태였다. 특히 이번 허블 우주망원경 관측이 커버한 자외선 영역에서 뚜렷한 황 성분의 흔적이 확인되었다. 황은 태양 정도로 무거운 별들이 있어야만 채워질 수 있는 중원소다. 이것은 스미스 구름이 단 한 번도 별을 품지 못한 실패한 은하라거나, 이제 막 유입된 순수한 가스 구름이 아니었다는 것을 의미한다.

스미스 구름 속에서 뚜렷하게 확인된 황을 비롯한 중원소의 존재는 사실 스미스 구름이 우리 은하에서 잠시 떨어져 나간 조각이었다는 사실을 가리킨다. 이미 오래전부터 우리 은하에서 반복된 수많은 별의 탄생과 죽음 속에서, 생명의 때가 묻은 구름 조각은 힘싸움에 밀려 빠르게 우리 은하 바깥으로 쫓겨났다. 하지만 다시 우리 은하의 중력에 이끌려 고향으로 되돌아오는 중이다. 약 3000만 년 후 스미스 구름은 우리 은하에 곤두박질치게 되고, 그 충격으로 압축된 구름 속에서 한 차례 새로운 별의 탄생이 불꽃놀이처럼 벌어질 것이다.

우리 은하 안에서 오래전 벌어진 빈번한 초신성 폭발이 이런 가스 구름의 방출을 야기했을 것이다. 강력한 초신성 폭발의 충격파로 인해 우리 은하의 살점 하나가 크게 떨어져 나갔고, 그것이 다시 긴 여행을 마치고 지금 되돌아오는 셈이다. 이처럼 한 차례 은하 원반 바깥으로 밀려 나갔던 가스 구름이 다시 원반으로 되돌아오며 쏟아지는 현상을 은하 버전의 분수, 갤럭틱 파운테인(Galactic fountain)이라고 부른다. 은하 안팎으로 자신의 물질이 수천 수만 광년 스케일로 연결된 컨베이어 벨트처럼 거대한 은하 규모의 순환 시스템이 완성된다.

최근 허블 우주망원경을 활용한 비슷한 추가 연구를 통해 은하 규모의 순환 시스템이 우리 은하뿐 아니라 비슷한 수많은 은하들에서도 빈번하게 벌어지고 있다는 사실이 입증되었다. 천문학자들은 9개의 먼 퀘이사를 배경으로, 그 앞에서 활발하게 별들이 탄생하는 은하 11개를 관측했다. 마찬가지로 배경의 퀘이사에서 방출된 빛이 가까운 은하 주변 헤일로를 통과하면서 어떤 화학 성분의 흔적이 남는지를 비교했다. 그 결과 모든 은하에서 은하 원반 너머 먼 영역까지 탄소와 산소를 머금은 가스 물질이 펑퍼짐하게 퍼져 있음을 확인했다. 심지어 은하 외곽으로 41만 광년에 달하는 아주 먼 영역까지 탄소와 산소가 퍼져 있었다.

이 은하들 모두 자신이 품었던 초신성이 남긴 소중한 화학적 산물, 생명의 재료를 은하 바깥, 은하와 은하 사이 텅 빈 공간까지 퍼뜨렸다. 그 중 일부는 다시 은하의 중력에 사로잡혀 수십억 년의 세월이 지난 끝에 원래의 고향으로 되돌아간다. 그러면서 은하 주변에 수십만 광년에 달하는 넓은 영역에 비교적 높은 함량의 중원소를 머금은 가스 구름 헤일로가 퍼지게 된 것이다. 은하와 은하 사이 공간까지 스며든 성분의 흔적, 은하 간 물질(Circumgalactic Medium, CGM)의 존재가 실제 관측을 통해 더 명확히 입증된 것이다.

이번 관측으로 확인된 CGM의 존재는 우리를 한 단계 더 먼 우주와 연결 짓는다. 탄소와 산소는 지구의 생명을 구성하는 가장 기본적인 재료다. 그 중 원자 하나를 콕 짚어서 지난 138억 년간 어떤 여정을 거쳤을지 거꾸로 추적한다면, 우리 은하 너머 안드로메다은하와 우리 은하 사이 텅 빈 공간까지 여행을 하고 돌아온 경우도 있을 것이다. 우리는 순식간에 지구, 태양계, 심지어 우리 은하를 벗어나 이 은하계를 둥글게 감싸고 있을 거대한 가스 헤일로의 일원이 되는 것이다.

그동안 존재했을 수많은 탄소와 산소 원자들의 여정을 느낄 수 있다면, 그건 정말 헤아리기 어려운 아주 거대한 순환의 여정이다. 우리가 숨을 들이쉬고 내쉬듯, 은하도 호흡을 한다. 생물학적 관점에서 본다면 은하는 어쨌든 살아 있지 않은 비생명, 별과 행성만으로 가득 찬 죽은 세계라고 볼 수 있을지도 모른다. 하지만 더 거대한 관점으로 본다면, 은하도 하나의 거대한 생태계, 살아 숨 쉬는 세상이다. 우리는 은하가 무심코 내뱉은 숨결 속에서 우연히 피어난 존재라는 사실을 천문학은 알려준다.

참고

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad9c69

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] '오르트 구름'은 소용돌이 치고 있다

·

[사이언스] '과녁 은하'와 뉴턴의 사과

·

[사이언스] 인류가 '별빛'을 잃어버린 천문학적 전환점

·

[사이언스] 나선팔 은하의 기원을 밝혀라

·

[사이언스] 구글 양자 컴퓨터가 '다중우주'를 입증한다?