[비즈한국] 공공기관이 토지를 제공하고 민간기업이 운영하는 ‘사회주택’ 사업이 도입된 지 어느덧 10년을 맞았다. 주거 문제를 해결할 대안으로 시작됐지만, 오히려 전세사기 등 피해에 더 취약하다는 지적이 나온다. 사회주택은 서울시와 서울주택도시공사(SH)·한국토지주택공사(LH) 등 공공기관이 운영하는 것처럼 보이지만, 실제로는 민간사업자가 위탁운영을 맡는다. 이 때문에 문제가 발생하면 서로 책임을 떠넘기는 상황이 반복된다. 비즈한국은 10년을 맞은 사회주택의 문제점과 제도적 한계를 짚고 해결책을 모색하고자 한다.

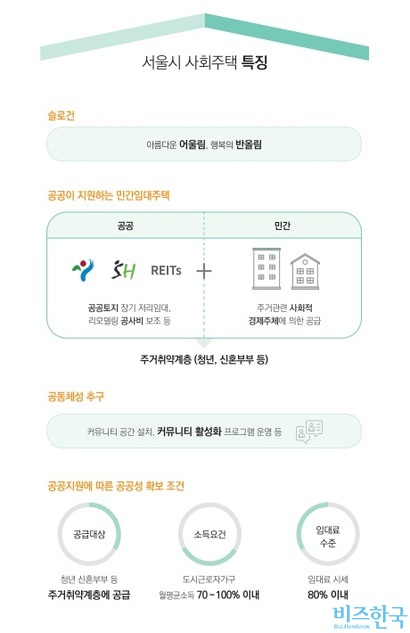

“청년 주거의 새로운 대안, 사회주택에서 시작합니다.” 서울시가 홍보하는 사회주택 소개 문구다. 서울시가 운영하는 100여 개 사회주택의 유형은 크게 두 가지다. 하나는 민간기업이 건물을 짓는 토지임대부 사회주택, 다른 하나는 공공기관이 건물을 매입해 민간기업에 운영을 맡기는 리모델링형 사회주택이다.

토지임대부 사회주택은 공공기관이 민간기업에 토지를 장기로 빌려주고, 민간기업은 그곳에 건물을 지어 청년, 신혼부부 등 사회경제적 약자에게 주거지를 임대한다. 거주자 입장에서는 부동산 시장의 등락에 큰 영향을 받지 않고 저렴한 가격에 안정적으로 살 수 있는 이상적인 모델이다.

이런 이상과 달리 현실의 사회주택이 위기에 빠진 것은 ‘보증보험’이 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 토지와 건물의 소유자가 다른 탓에 토지임대부 사회주택은 ‘임대보증금 보증보험’ 가입이 불가능하다. 유일한 해결책은 토지주인 공공기관이 전세보증금 사고 시 건물을 매입하겠다는 ‘매입확약서’를 작성해주는 것이다. 그러나 지방공기업법을 적용받는 서울주택도시공사(SH)는 매입확약이 ‘업무상 배임’에 해당할 수 있어 불가능하다.

2021년 8월부터 임대주택 사업자의 보증보험 가입이 의무화됐음에도 토지임대부 사회주택을 운영하는 사업자들은 여전히 가입이 안 된다. 현실적으로 보증보험 가입이 불가능하지만, 이론적으로는 미가입한 사업자에게 과태료를 부과할 수 있다. 이렇게 앞뒤가 맞지 않는 구조 속에서 서울시 사회주택은 어느새 ‘전세사기 매물’이라는 부정적인 이미지가 덧씌워졌다.

사회주택 위탁 운영사는 저리로 보증금과 월세를 받아 수익이 낮을 수밖에 없는데, 한 번 ‘삐끗’ 하면 전세사기 가해자가 된다. 사회주택 운영사 관계자 A 씨는 “사회적기업들은 여러 공공기관의 주택사업에 참여하는데, 사업이 잘 안되거나 위탁기관에서 대금을 조금이라도 늦게 받으면 자체 자금을 만들어낼 방법이 없다. 대부분 건물을 지을 때 이미 대출을 최대로 받은 상황이고, 최후의 방법으로 건물을 팔고 싶어도 토지가 공공기관 소유이기 때문에 건물이 팔리지 않는다”고 말했다.

상황이 이렇게 되자 서울시와 SH, 주택도시보증공사(HUG)가 모여 ‘토지임대부 사회주택 사업자’를 위한 보증보험을 따로 출시하자는 논의를 했지만, 아직까지 별다른 대책이 나오지 않았다. 한국사회주택협회 관계자는 “보증보험을 만들자고 2021년부터 논의를 해왔으나, 적극적으로 추진되진 않는 것 같다”고 지적했다.

이에 대해 서울시 관계자는 “아직 결론이 나온 건 없다”고 밝혔다. SH 관계자 역시 “3자 간 논의를 계속하고 있지만, 아직 구체적인 결과물은 나오지 않았다. 앞으로 논의를 이어갈 예정”이라고 설명했다.

보증보험 가입이 가능한 한국토지주택공사(LH)는 더 이상 토지임대부 사회주택을 공급하지 않는다. LH는 특화형 매입임대주택 사업 등을 통해 기존 토지임대부 사회주택 공급을 대체하고 있다. LH 관계자는 “LH의 경우 매입확약 조건이 걸려 있어, 임대사업자가 보증보험에 가입한다. 다만 현재 운영 중인 임대주택 외에 추가 확대할 계획은 없다”고 밝혔다.

일각에서는 토지임대부 사회주택이라는 모델 자체가 문제라는 지적도 나온다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “토지임대부 사회주택은 성공하기 어려운 모델이다. 우선 소유권이 명확하지 않고, 나중에 되팔 때도 시장 가격으로 인정받을 수 없다. 온전한 소유권, 재산권 행사가 안 되기 때문에 시장의 다른 분양 주택에 비해서는 열등한 구조다. 민간사업자 입장에서도 운영 수입의 현금 유동성이 없다보니 파산 가능성이 있다. 이런 위험성이 있고 수익도 안정적으로 발생하지 않는 사업을 민간 기업이 한다는 건 불안한 선택이다. 물론 전세사기 위험은 우리나라만의 독특한 전세제도에서 파생되는 결과이기도 하다”고 지적했다.

결국 사회주택 입주자들은 ‘보증금을 돌려받지 못할 수도 있다’는 불안감을 안고 입주할 수밖에 없는 실정이다. 사회주택 운영 사업자 B 씨는 “물밑에서 논의는 계속돼 관련 입법 직전까지 간 적도 있었다. 하지만 사회주택 자체가 중요한 의제로 공유되지 않아 그때마다 다른 현안에 묻혀 입법이 좌절됐다”고 하소연했다.

전다현 기자

allhyeon@bizhankook.com[핫클릭]

·

[위기의 사회주택] LH 믿은 청년들, 천장 무너지고 곰팡이 가득한 집에서 살았다

·

[위기의 사회주택] '시장님' 입맛 따라 지원 오락가락, 안정적 운영 어려워

·

[위기의 사회주택] 서울시 이름 믿고 입주했다 '전세사기' 당했다

·

[단독] 서울시, 주거 안정 위한 임대주택에 '가압류' 설정한 까닭

·

서울시, 이사·임대료·집주인갈등 3無 ‘사회주택’ 첫선