[비즈한국] 인공지능(AI) 시대 반도체 기판 부문 최대 화두는 ‘유리’다. 유리기판은 플라스틱 등 기존 반도체 공정에서 사용하는 유기 소재 대비 높은 내구성과 전력 효율을 가지고 있어 AI 반도체에 적합하다는 평가를 받는다. 유리 특성상 외부 충격·압력에 취약한 탓에 수율을 맞추기 어려워 그동안 ‘오버 스펙’으로 분류돼왔지만 AI 부상에 따라 경쟁 판도를 바꿀 소재로 주목받는다. 삼성이 유리기판 사업에 본격적으로 나서면서 관련주의 주가도 요동치고 있다. 아직 상용화도 이뤄지지 않은 유리기판은 게임 체인저가 될 수 있을까.

#업계 일제히 뛰어들어 ‘실리콘 가고 유리 올까’

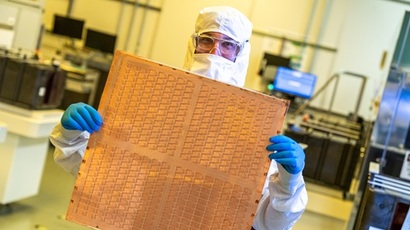

AI 열풍과 함께 떠오른 유리기판은 ‘꿈의 기판’으로 불린다. 여러 개의 반도체를 연결하기 위해 구멍을 뚫을 때 매끄러운 유리를 사용하면 플라스틱, 실리콘 등의 소재 대비 같은 전력을 사용하더라도 데이터 처리 속도를 획기적으로 높일 수 있다. 전기 신호가 약해지는 현상이나 발열이 덜하기 때문이다. 기존의 유기기판보다 강도가 높아 고온에 휘지 않고 면적이 넓은 기판 제작에도 유리하다. SKC 자회사 앱솔릭스는 기존 유기재료 기판 대비 전력 효율이 50% 수준 개선될 것으로 보고 있다.

올해는 유리기판의 기술 신뢰성을 검증하는 원년이 될 전망이다. 업계도 사업을 정비하며 양산 준비에 나서고 있다. 업계에 따르면 삼성전자는 자사 반도체 양산 공정에 유리기판을 적용하기 위해 그룹 계열사들과의 협력을 모색하고 있다. 프로젝트는 삼성전자 DS(반도체)부문 파운드리(위탁 생산) 사업부 주도로 진행될 것으로 알려졌다.

세종사업장에 파일럿(시범생산) 라인을 구축하고 있는 삼성전기에 이어 삼성전자 차원에서 고대역폭메모리(HBM)까지 커버하는 첨단 패키징 서비스 경쟁력에 집중할 것으로 보인다. 삼성전기는 올해 고객사 샘플 프로모션을 거쳐 2027년 이후 제품 양산을 계획하고 있다. 임소정 유진투자증권 연구원은 “삼성전자는 IDM(종합 반도체 회사)으로서 유리 기판 시장 선점 시 시스템 반도체 생산 영역인 파운드리와 후공정을 담당하는 TSP총괄사업부 등과의 협업을 통해 기업의 전반적인 경쟁력을 강화할 수 있다는 점에 초점을 둔 것”이라고 설명했다.

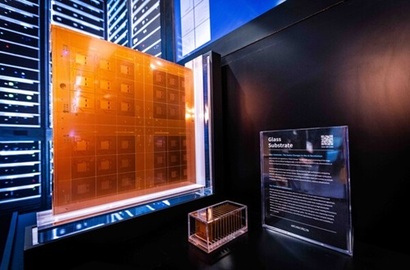

선두에 선 SK가 유리 기판에 거는 기대 역시 크다. 최태원 SK그룹 회장은 CES 2025 기간 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만난 뒤 방문한 SK 부스에서 “방금 팔고 왔다”며 자사 유리기판 모형을 들어 보이기도 했다. 앱솔릭스는 SKC가 2021년 세계 최대 규모 반도체 디스플레이 장비 기업인 미국 어플라이드머티어리얼즈와 설립한 회사다. 앱솔릭스는 미국 조지아주에 유리기판 공장을 준공한 상태로, 제품 양산 시기를 2026년으로 잡고 있다.

LG의 개발 일정도 진행 중이다. 문혁수 LG이노텍 대표이사도 이번 CES에서 “유리기판은 무조건 가야하는 방향”이라며 올해 말 시제품 양산 개시 계획을 밝혔다. LG이노텍은 지난해 3월 유리기판 사업 착수를 공식화했는데 구미사업장에서 시험 생산에 돌입할 것으로 관측된다. 인텔의 경우 유리기판 연구개발(R&D)에 10억 달러를 투자하며 속도를 내고 있다. 2023년 9월 시제품을 공개했고 2030년 내 유리기판 기반의 CPU와 AI 반도체 출시를 계획하고 있다.

#아직은 ‘이론’ 상용화까지 “갈 길 멀다”

반도체 기판의 소재는 15~20년 주기로 변화해왔다. 2000년 이후 유기 기판이 주로 활용되고 있어 시기 상으로도 전환점을 맞이했다. 현재 반도체 기판에 가장 많이 사용되는 소재는 실리콘이다. 내구성, 전자 제어 성능이 뛰어나지만 고전압, 150℃ 이상 고온에 약하다. 실리콘 인터포저가 해결책으로 활용되고 있지만 문제는 비싼 가격이다. 대량의 데이터를 다루는 AI 영역에서는 한계가 뚜렷하다. 반면 유리 기판은 열과 전기에 강하다. 표면이 매끄러워 세밀한 회로를 만들기에도 유리하고 중간 기판이 필요 없어 기판 두께를 25%가량 줄일 수 있다는 장점이 있다.

업계는 유리기판이 본격 활용되면 반도체 미세공정을 두 세대 이상 앞당기는 효과가 나타날 것으로 기대한다. 업계 관계자는 “SKC는 패키징 기술 검증, 수율 확보에 집중하고 있고 인텔, 대만 TSMC 등 글로벌 주요 업체들도 패키징의 중요성을 고려해 상용화를 준비하고 있다”고 말했다.

글로벌 시장조사기관 더인사이트파트너스는 세계 유리기판 시장 규모가 지난해 2300만 달러(약 332억 원)에서 연평균 약 5.9% 성장해 2034년에는 42억 달러(약 6조 600억 원)에 달할 것으로 전망했다.

하지만 이미 20년 가까이 연구돼 온 유리기판이 아직까지 상용화되지 못한 이유 역시 분명하다. 외부의 충격이나 누적 압력에 약해 제조 시 수율을 높이기 어렵고 판매가격이 높을 수밖에 없다. 꿈의 기판은 아직 아이디어 차원의 신기술에 가까워 난관이 많을 것으로 예상된다.

이 때문에 유리기판이 상용화되기 위해서는 방향성과 기술력이 중요하다는 시각이다. 고의영 하이투자증권 전기·전자 연구원은 “공급망의 재구성, 유리 소재와 관련된 신뢰성 검증이 필요하다. 대량 양산을 위한 표준화 작업이 수반돼야 하는데 대량 양산 시 수율도 불확실하다”고 강조했다. 기술적으로는 △전기적 연결을 위한 구멍 형성 △전도성 소재를 균일하게 채워 넣는 작업 △회로 층 간 연결 및 정확한 공정에서 개선돼야 한다는 설명이다.

고 연구원은 “다만 패키징 고도화를 통해 고성능 반도체를 만들고자 하는 고객사의 강한 요구로 충분히 비싸게 팔 수 있다면 낮은 수율을 보전 받을 수 있다”며 “새로운 변곡점이 가까워졌다는 방향성이 주목된다”고 짚었다.

강은경 기자

gong@bizhankook.com[핫클릭]

·

[단독] 넋 나간 수출입은행, '사택 보증금 횡령' 직원 사망 때까지 몰랐다

·

'중앙회장 연임'과 '지방 이전' 거래? 농협중앙회 본사 이전 논의 앞과 뒤

·

[밸류업 기대주 분석] AI 시대 맞은 SK하이닉스, 장기적으론 '긍정'

·

[대만에서 읽는 한반도] "트럼프는 비즈니스맨, 시진핑 김정은 직접 만날 것"

·

현대자동차, 칠레 경찰차 시장에 도전장

![[단독]](/images/common/list01_guide02.png)