[비즈한국] 영화 ‘마션’의 원작 소설 작가로 유명한 앤디 위어. 그의 세 번째 장편소설 ‘프로젝트 헤일메리’도 영화로 제작되어 곧 개봉될 예정이다. 라이언 고슬링이 주연을 맡았고, 얼마 전 영화 촬영이 모두 끝났다는 소식이 전해지면서 많은 팬들의 관심을 불러일으켰다.

‘프로젝트 헤일메리’는 독창적인 상상력을 보여준다. 어느날 인류는 태양이 빛을 잃어간다는 사실을 발견한다. 지구의 기후가 바뀌고 인류가 사라질 수 있는 일이었다. 알고 보니 우주 공간을 떠돌며 별빛을 먹고 살아가는 우주 미생물이 그 원인이다. 우주 미생물은 아인슈타인의 질량-에너지 등가 원리에 기반을 두고 별빛을 흡수해 자신의 에너지로 바꾼다. 말 그대로 별을 잡아먹는 별의 포식자. 작품에서는 가상의 우주 미생물에게 별을 뜻하는 아스트로와 박테리오파지의 파지를 합친 ‘아스트로파지’라는 이름으로 부른다.

다행히 (아직은) 현실에서 이런 일이 벌어지지는 않았다. 그런데 ‘프로젝트 헤일메리’가 보여준 흥미로운 상상력을 조금만 발전시킨다면, 우리가 전혀 예상치 못한 색다른 방식으로 살아가는 외계 문명의 존재를 찾아낼 수 있을지 모른다!

여름 밤하늘을 수놓는 백조자리를 겨냥하고 있는 아주 작은 별자리 화살자리가 있다. 워낙 주변에 큼직한 별자리가 많은 계절이다 보니 화살자리는 하찮게 느껴진다. 하지만 여기에는 아주 놀라운 별이 하나 숨어 있다. 아주 강력한 에너지 제트를 토해내며 특히 엑스선 영역에서 밝은 섬광을 내뿜는 펄사 PSR B1957+20다. 일명 ‘블랙 위도 펄사’로 불리는 천체들의 가장 대표적인 사례다.

1988년 처음 발견된 이 펄사는 화살자리 방향으로 약 6500광년 떨어져 있다. 그 곁에 목성보다 훨씬 거대한 외계행성이 약 9시간에 한 번씩 아주 짧은 주기로 맴돌고 있는 것으로 추정된다. 이 펄사는 아주 짧은 수밀리초 스케일의 주기로 섬광을 내보낸다. 이것은 갓 탄생한 초고밀도의 중성자별 바로 옆에 아주 가까운 거리에 또 다른 동반성이 함께 맴돌고 있기 때문이다. 중성자별과 동반성은 지구-달 사이 거리 수준으로 아주 바짝 붙어 있는 것으로 보인다. 심지어 두 별이 겨우 수백 km 거리로 사실상 맞붙어 있을 가능성도 있다.

곁에 동반성을 거느린 펄사는 그 규모에 따라 크게 두 가지로 구분한다. 동반성의 질량이 태양 질량의 5% 미만으로 아주 가벼운 경우 ‘블랙 위도 펄사’라고 부른다. 동반성이 그보다 훨씬 무거운, 태양 질량의 10%에서 절반에 달하는 수준이라면 더 극단적인 ‘레드백 펄사’로 분류한다.

이번 분석에서 천문학자들이 주목한 블랙 위도 펄사는 강력한 중력으로 곁에 있는 동반성에서 아주 빠르게 많은 물질을 집어삼킨다. 그러면서 펄사의 강력한 자기장을 따라 거의 빛의 속도에 가깝게 많은 물질이 방출된다. 펄사가 사방으로 토해내는 강력한 에너지의 흐름을 일명 펄사 바람(Pulsar wind)라고 한다. 태양과 같은 평범한 별이 에너지를 분출하는 항성풍의 가장 극단적인 버전이라고 볼 수 있다. 이런 강력한 펄사 바람은 곁에 있는 동반성을 조금씩 날려버릴 수 있다. 별이 증발하는 셈이다.

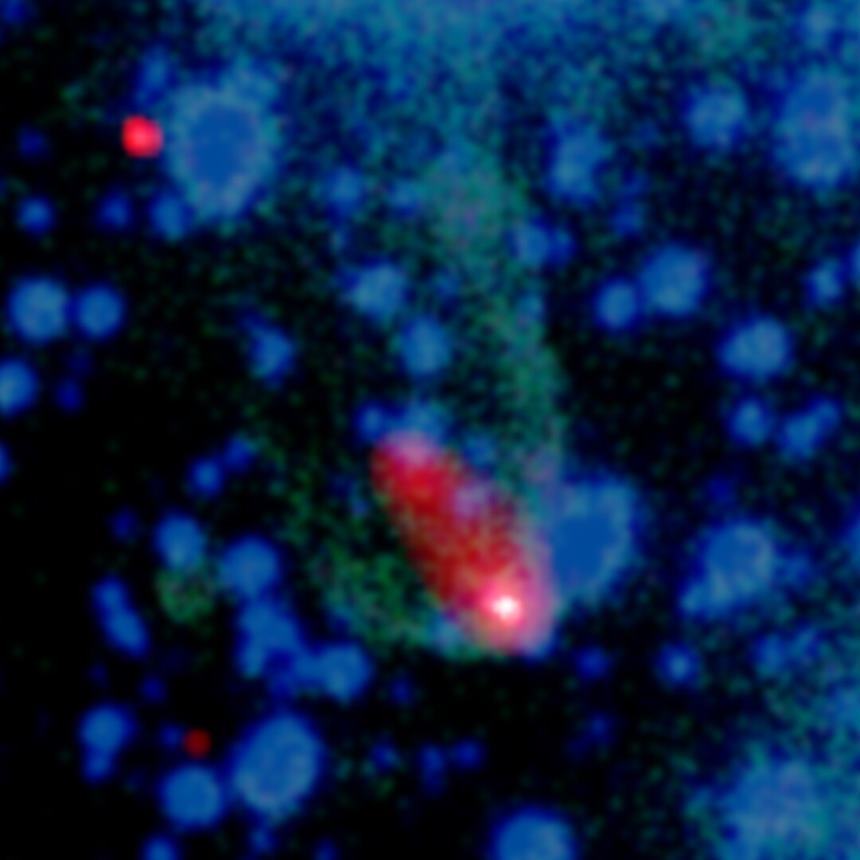

펄사가 방출한 강력한 펄사 바람이 곁의 동반성에 들이닥치면 강력한 충격파가 발생한다. 동반성의 표면에서 아주 높은 온도가 순식간에 만들어지고, 그로 인해 에너지가 높은 강렬한 엑스선이 관측된다. 실제로 이러한 현상은 우리 은하에서 가장 무거운 성단인 오메가 센타우리 성단에서도 발견되었다. 찬드라 우주 망원경으로 바라본 오메가 센타우리 성단 곳곳에서 아주 좁은 영역에서 강하게 빛나는 엑스선의 흔적이 20개 정도 보인다. 대부분 블랙 위도, 레드백 펄사로 추정한다.

펄사는 우주에서 가장 강력한 에너지를 만들어내는 가장 극단적인 곳이다. 만약 우리보다 훨씬 고도로 발전된 문명이 있다면, 그리고 자신들의 문명을 유지하기 위해 인류보다 훨씬 더 막대한 에너지를 필요로 한다면 이 펄사도 아주 좋은 에너지원이 될 수 있지 않을까?

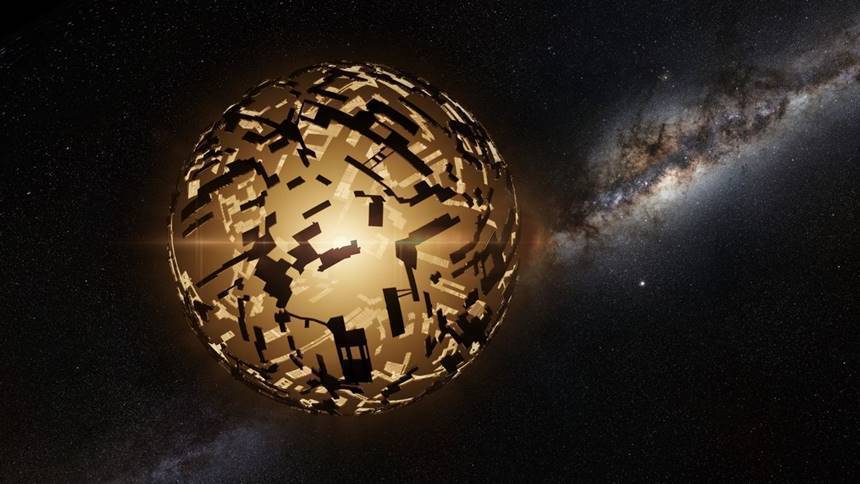

흔히 많은 SF 작품에서는 중심 별을 거대한 인공 구조물로 감싸서 별빛 에너지를 얻으며 살아가는 일명 다이슨 스피어(Dyson sphere)를 많이 묘사한다. 이것은 별 주변을 구조물로 감싸 별빛에서 에너지를 얻는 방식이다. 하지만 조금 더 극단적인 상상도 가능하다. 단순히 별빛을 받는 게 아니라 아예 별 자체를 먹어치우면서 별의 질량을 온전하게 에너지로 환산하는 것이다. ‘프로젝트 헤일메리’에 등장한 상상 속 우주 미생물, 아스트로파지처럼 별의 질량 자체를 모두 에너지로 환산할 수만 있다면 카르다쇼프 2단계를 뛰어넘는 놀라운 수준의 문명이 될 것이다. 일명 스텔리보어(Stellivore) 가설이다.

자신들의 행성을 벗어나, 중심의 별 주변에 거대한 구조물까지 짓는 수준에 도달한 문명이 있다고 상상해보자. 한때는 다이슨 스피어를 짓고 살아갈지도 모른다. 그런데 여기에서 멈추지 않고 더 발전한다면, 문명이 소모하는 에너지 소비량은 더 늘어날 것이다. 결국 더 많은 에너지를 만들 해결책을 찾아야 한다. 어쩌면 자신들의 별 자체를 완전히 소비하는 길을 택할지도 모른다. 다만 별의 질량은 무한하지 않다. 별도 언젠가는 고갈될 수밖에 없는 유한한 자원이다.

그렇다면 자신들의 별이 완전히 사라지기 전에 그 문명은 또 다른 별을 향해 거처를 옮기는 삶을 택할 가능성이 높다. 원래 살던 별을 아예 사라지게 만든 다음 다시 새로운 별로 옮겨가서 그 별이 사라질 때까지 또 똑같이 살아가는 것이다. 별 버전의 화전민이라고 볼 수도 있겠다.

펄사 곁을 맴도는 동반성을 단순히 에너지를 얻기 위한 자원으로 사용하는 게 아니라, 또 다른 새로운 별까지 날아가기 위해 필요한 추진력의 원천으로 활용할 수 있다. 펄사가 분출하는 에너지 제트로 인해 동반성의 물질이 빠르게 불려 날아간다. 이 물질은 별의 중력을 벗어나 빠르게 우주 공간 바깥으로 날아간다. 바로 그 불려 날아가는 물질의 흐름을 잘 탈 수 있다면 하나의 은하 안에서 다른 별까지 날아가는 데 필요한 에너지를 얻을 수 있다. 이런 시도는 별 두 개가 함께 중력으로 붙잡힌 채 서로의 곁을 맴도는 쌍성에서 가능하다.

현재 인류는 태양 빛 또는 지구에 설치한 거대한 인공 레이저를 활용해서 탐사선의 속도를 아광속 수준으로 높이는 새로운 탐사 기술에 도전하고 있다. 스타샷으로 불리는 이 프로젝트는 거대한 우주 돛을 장착한 탐사선을 띄워 태양계에서 그나마 가장 가까운 4.2광년 거리에 떨어진 프록시마 센타우리 행성계으로 보내는 계획이다. 그런데 만약 아주 강력한 펄사가 뿜어내는 항성풍을 활용한다면 우주 돛은 더 빠르게 항해할 수 있다. 게다가 펄사와 동반성의 주기는 충분히 예측 가능하다. 따라서 펄사가 동반성에 에너지를 불어내는 타이밍을 잘 맞춘다면 특정한 방향으로 추진력을 얻으면서 목적지를 향해 항해를 유도할 수 있다.

정말 영화 같은 상상력이다. 만약 펄사 PSR B1957+20에 이런 수준에 도달한 외계 문명이 살고 있다면, 그리고 자신들의 고향을 버리고 두 번째 별로 도망갈 준비를 한창 하고 있는 것이라면 그들이 지금 어디를 향해 떠나려는지도 알 수 있을까? 흥미롭게도 이번 분석에 따르면 블랙 위도 펄사는 어딘가 특정한 목적지를 향해 에너지를 토해내는 것처럼 보인다.

천문학자들은 우리 은하 속 별들의 가장 세밀한 입체 지도를 그리고 있는 가이아 위성의 관측 데이터를 활용했다. 그리고 이 펄사가 토해내고 있는 에너지의 흐름이 어떤 특정한 별을 겨냥한 것처럼 보인다는 사실을 확인했다. 펄사가 토해내는 에너지의 효율과 겨냥하고 있는 별까지의 거리를 감안하면 420년의 항해 끝에 목적지에 도달할 수 있다.

물론 지금까지의 이야기는 모두 큰 가정에 기반을 둔 것이다. 블랙 위도 펄사에 고도로 발전한 문명이 살고 있을 거라는, 가능성이 매우 희박해 보이는 가정이다. 과학적 가정이라기보다는 SF 덕후의 기대에 더 가깝다. 하지만 그 큰 장벽만 넘을 수 있다면, 이 펄사가 보여주는 여러 특성과 정황이 별을 소모하면서 문명을 유지하는 존재가 있을 거라는 스텔리보어 가설에 꽤 잘 들어맞는 것처럼 보여 흥미롭다.

한 가지 더 재밌는 상상을 펼쳐볼까? 왜 유독 오메가 센타우리 성단에서는 강력한 펄사 바람을 일으키는 블랙 위도 펄사가 많이 발견될까?

이 성단은 겨우 지름 150광년 안에 천만 개에 달하는 별들이 아주 높은 밀도로 바글바글 모여 있다. 즉 별끼리 거리가 아주 가깝다. 평균 0.1광년 떨어져 있다. 우리 태양계에서 그나마 가장 가까운 항성계가 4광년 넘게 떨어져 있다는 걸 생각해보면 훨씬 가깝다. 즉, 이곳에서는 원래 살던 고향 별을 벗어나 옆 동네 다른 별로 날아가는 것이 훨씬 쉬운 도전일지 모른다. 이러한 차이는 여러 별을 오고 가면서 살아가는 초고도 문명이 발전하기에 유리한 환경적 요인으로 작동했을지 모른다! 어쩌면 오메가 센타우리 성단에서 비교적 빈번하게 발견되는 블랙 위도 펄사들의 존재는 이곳에서 함께 살아가는 초고도 문명 집단의 존재를 보여주는 게 아닐까하는 짓궂은 상상을 해본다.

칼 세이건의 동명 소설을 원작으로 만들어진 영화 ‘콘택트’에는 인상적인 장면이 있다. 외계인으로부터 받은 메시지를 해독하지 못해 헤매는 천문학자 엘리에게 후원자이자 억만장자 S. R. 헤든은 이런 대사를 남긴다.

“If you think like a Vegan(베가인들처럼 생각한다면 말이죠).”

지구인의 사고방식을 벗어나 베가인(외계인)의 사고방식으로 생각해야 올바른 답을 찾을 수 있다는 한마디. 어쩌면 지금 당장은 말도 안 되는 지나친 SF적 상상이라고 느껴지는 가설들이야말로 진정으로 베가인의 사고방식에 가장 다가간 가설일지도 모른다.

혹시 존재할지 모르는 외계 문명의 기술적 흔적, 테크노시그니처(Techno-signature)를 탐색할 때 우리가 고민해야 하는 본질적인 문제가 하나 있다. 고도로 발전된 문명일수록 더 많은 에너지를 소비하고, 우주에 더 뚜렷한 신호와 흔적을 남길 것이다. 지구 문명처럼 아직 걸음마도 제대로 떼지 못한, 우주 문명이 되기에는 한참 모자란 수준의 문명이 남긴 흔적은 너무 미미하다. 따라서 더 발전된 문명일수록 발견될 확률이 더 높다. 이건 외계 문명 탐색에서 아주 중요한 경향으로 작용할 것이다.

머지않은 미래 우리의 그물망에 본격적으로 외계 문명의 신호가 감지된다면, 그들은 높은 확률로 이미 우리의 수준을 훌쩍 뛰어넘는 카르다쇼프 1단계, 2단계, 혹은 그 이상의 문명일 것이다. 우리보다 훨씬 강력하고 수준 높은 기술력을 보여줄 것이다. 그러한 발견은 오히려 인류에게 경이로움을 넘어 두려움을 줄지도 모른다. 태양계 바깥에는 전부 우리를 훨씬 앞서는 더 대단한 문명만 있는 것처럼 보일 테니까.

그리고 두려움에 굴복한 인류는 더 이상의 탐색을 멈추고 움츠려들지 모른다. 태양계 바깥으로 발을 디디는 시도를 포기하고, 스스로의 존재를 꽁꽁 숨긴 채 홀로 외롭게 죽어가는 길을 택할지도 모른다. 눈부시고 화려하게 빛나는 찬란한 초고도 외계 문명들의 신호 사이에서 우리처럼 조용히 살아가는 우리와 비슷한 수준의 문명들이 훨씬 많이 숨어 있었다는 사실을 미처 깨닫지 못한 채로 말이다.

앞으로 우리를 앞서는 더 화려한 문명들을 발견할 때마다 과연 우주적인 상대적 박탈감을 극복할 수 있을까? 이 용기는 인류가 진정한 우주 문명으로 도약할 수 있을지, 인류 역사의 운명을 결정짓는 가장 중요한 요소가 될 것이다.

참고

https://baas.aas.org/pub/2023n6i220p02/release/1

https://academic.oup.com/mnras/article/526/2/2736/7283175

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024arXiv241023420H/abstract

https://academic.oup.com/mnras/article/520/3/3847/6979819

https://chandra.cfa.harvard.edu/photo/2023/spiders/

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 우리 은하 중심에서 '삼체' 현상 포착

·

[사이언스] 제임스 웹 이후, 인류는 외계 생명체로 향한다

·

[사이언스] 우주는 균일하지 않다! '대전제'에 도전하는 천문학자들

·

[사이언스] 외계행성계 생명 거주 가능성, 제임스 웹 관측 결과 공개 안 한 이유

·

[사이언스] '해바라기씨' 우주를 상상했다가 '거대 농장'을 만났다

![[단독]](/images/common/list01_guide02.png)