|

||

“IMF의 구조조정과 대우그룹 해체는 잘못됐다”.

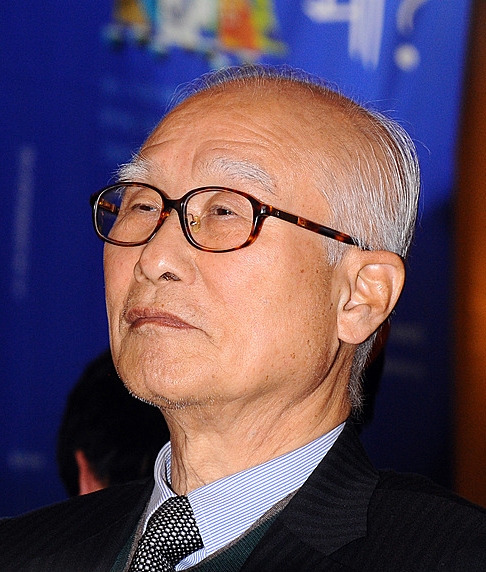

김우중 전 대우그룹 회장의 일갈이다. 26일 일반에 공개될 예정인 ‘김우중과의 대화-아직도 세계는 넓고 할 일은 많다’(신장섭 싱가포르국립대 교수 지음)에서 김우중 전 회장은 외환위기 당시 IMF의 한국경제 구조조정과 대우그룹해체가 근본적으로 잘못됐다는 견해를 밝혔다.

이 책에서 김 전 회장은 “IMF가 제시했던 재정 긴축과 고금리, 부채 비율 200% 축소 같은 고강도 구조조정이 한국경제 특유의 활력을 빼앗아 장기간의 투자와 내수 부진을 가져왔다”고 지적했다. 또 대우그룹의 해체 역시 잘못됐다고 주장했다.

그의 주장에 따르면 대우그룹이 유동성 위기로 워크아웃 작업에 들어간 것은 당시 금융감독원에서 두 차례 시행한 ‘유동성 규제 조치’가 결정적 원인이었다. 당시 금감원은 대우의 자금상황에 대해 부정적인 보고서를 작성해 김대중 대통령에게 제출했다. 이 때문에 금융권이 대우에 대한 자금회수에 나서게 됐다. 이것이 유동성 위기로 이어져 대우가 워크아웃에 들어가게 됐다는 게 김 전 회장의 주장이다. 이는 대우그룹이 지나친 글로벌 투자 확대 때문에 무너졌다는 일반의 인식과 다른 견해다.

김 전 회장은 “외환위기 극복 방안을 놓고 경제 관료들과 충돌했다. 그래서 대우자동차가 미국의 제너럴모토스(GM)에 거의 공짜로 넘어갔다. 이로 인해 한국경제는 천문학적인 손해를 입었다. 대우 몰락의 주된 원인으로 지목됐던 대우자동차에 대한 재평가가 이뤄져야 한다”고 말했다.

아울러 대우그룹이 유동성 위기에 내몰린 것은, 이헌재 당시 금융감독위원장을 비롯한 경제관료와 대우그룹 사이의 불화에서 비롯됐다는 주장과, 대우그룹에 대한 정부쪽의 위기 진단은 본말이 전도됐다는 강도 높은 비판을 제기했다.

한편 1967년 김 전 회장이 설립한 대우실업에서 출발한 대우그룹은 30여년 만인 1998년 41개 계열사, 396개 해외법인에 자산총액이 76조7천억 원에 달하는 재계 2위의 대기업으로 성장했다. 하지만 외환위기를 맞아 유동성 위기에 시달리다 1999년 8월 채권단의 워크아웃(기업개선작업) 결정 뒤 해체됐다.

워크아웃 결정 뒤 출국해 외국에 머물러온 김 전 회장은 5년8개월 만인 2005년 6월 귀국해 분식회계 등의 혐의로 구속기소됐다. 징역 8년6월과 벌금 1천만 원, 추징금 17조9천253억 원을 선고받고 복역하다가 2008년 1월 특별 사면됐다. 사면 뒤에는 주로 베트남에 머물면서 세계경영의 명맥을 잇고자 ‘대우세계경영연구회’가 진행하는 글로벌청년사업가(GYBM) 양성 사업에 힘을 쏟고 있다. 추징금 17조 9000억 원은 미납 상태다.

이 책을 통해 처음 공개되는 ‘남북관계 비화’도 있다. 김 전 회장이 노태우정권 당시 ‘대북특사’로 남북기본합의서(1991년)를 만들어내고, 노태우 대통령과 김일성 주석 간 정상회담을 거의 성사시킨 비화가 처음으로 공개될 예정이다.