[비즈한국] 1984년 천문학자들은 우리 은하 중심에서 놀라운 구조를 발견했다. 거대 전파망원경 어레이 VLA로 바라본 우리 은하 중심에는 은하 원반에 수직으로 길게 뻗은 기다란 필라멘트 구조가 나타났다. 이 거대한 필라멘트는 그 길이만 100~150광년 정도다. 이후 다양한 전파 관측을 통해 더 많은 수직 필라멘트가 발견되었다.

그런데 최근 천문학자들은 우리 은하 중심부에서 예상치 못한 전혀 다른 구조를 또 발견했다. 흥미롭게도 이번에 새로 발견된 필라멘트들은 앞서 발견된 것과 달리 은하 원반과 나란히 누워서 분포하고 있다! 게다가 이 필라멘트들은 정확하게 우리 은하 정중앙을 향해 정렬해 있다. 마치 우리 은하 심장에서부터 밖으로 무언가 뿜어져 나오는 것처럼 보인다. 우리 은하의 심장에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

우리 은하 중심에서 벌어지고 있는 현대 천문학의 논쟁을 소개한다.

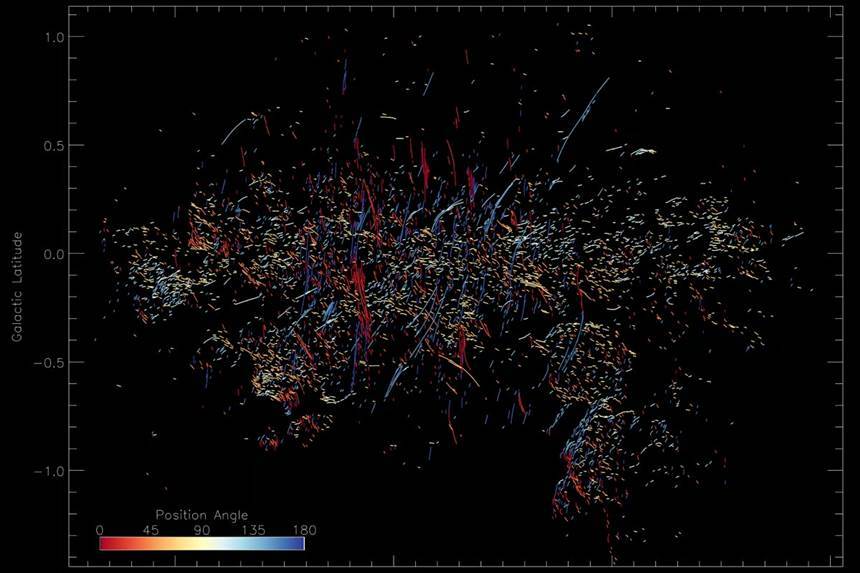

2022년 천문학자들은 ‘미어캣(MeerKAT)’ 전파 망원경을 통해 우리 은하 중심을 바라봤다. 미어캣은 이름에 걸맞게 남아프리카 벌판에서 여러 대의 전파 망원경이 함께 동일한 천체를 바라보면서 관측하는 전파 간섭계다. 총 200시간에 걸친 긴 관측을 통해 100메가픽셀의 방대한 이미지로 우리 은하 중심부를 담았다. 여러 전파 안테나로 함께 관측한 간섭계 기술 덕분에 쭉 뻗은 팔 끝에 놓인 머리카락 두께까지 구분할 수준이어서, 아주 작은 구조까지 선명하게 확인했다.

그 결과 천 개가 넘는 수많은 기다란 전파 필라멘트의 모습이 드러났다. 재밌게도 이들은 대부분 우리 은하 원반에 수직으로 이어져 있다. 살짝 둥글게 휘어진 듯한 모습도 보인다. 마치 우리 은하가 하나의 거대한 하프처럼 느껴진다.

한때 천문학자들은 이것이 은하 원반 위에서 벌어진 초신성 폭발의 여파로 퍼져나간 초신성 잔해일 수 있다고 생각했다. 하지만 이 전파 필라멘트 속 가스 입자들은 단순히 뜨겁게 달궈져서 빛을 내는 것이 아니다. 필라멘트를 따라 이어진 뚜렷한 자기장을 따라 가스 입자들이 거의 빛의 속도에 가깝게 가속되면서 전파 영역에서 빛을 내는 ‘상대론적 복사’가 벌어졌다. 이를 통해 천문학자들은 이 필라멘트들이 우리 은하 중심에 살고 있는 초거대질량 블랙홀, 궁수자리 A*의 활동과 연관되어 있다고 추정한다.

천문학자들은 다시 미어캣을 통해 동일한 영역을 추가 관측했다. 그리고 길게 이어진 수직 필라멘트에 가려 그간 보지 못한 새로운 필라멘트 구조의 존재를 확인했다. 놀랍게도 이번에 발견된 구조는 우리 은하 원반에 나란히 수평으로 정렬해 있다. 단순히 필라멘트가 뻗어 있는 방향 말고도 수직 필라멘트와 수평 필라멘트 구조에는 몇 가지 큰 차이가 발견되었다.

우선 수직 필라멘트는 100~150광년 길이로 길게 뻗은 반면 수평 필라멘트는 훨씬 길이가 짧아 고작 5~10광년밖에 안 된다. 또 수직 필라멘트 속 가스 입자들은 강한 자기장을 따라 거의 빛의 속도에 가깝게 가속되면서 전파 빛을 내는 상대론적 복사를 하고 있지만, 짧은 수평 필라멘트 속 가스 입자들은 뜨거운 온도로 달궈져서 에너지를 방출하는 열적 복사를 하고 있다. 특히 가장 중요한 차이는 수직 필라멘트들은 단순히 은하 원반 이곳저곳에 흩어져 분포하는 반면, 수평 필라멘트 대부분은 정확히 우리 은하 정중앙 심장을 향해 정렬해 있다는 점이다! 수평 필라멘트들은 어떻게 형성된 걸까?

그 기원에 대해서 미국 노스웨스턴대학의 파하드 유세프-자데(Farhad Yusef-Zadeh) 박사는 우리 은하 중심에서 잠자고 있는 괴물, 초거대질량 블랙홀 궁수자리 A*를 범인으로 지목한다. 궁수자리 A* 블랙홀은 우리에게서 약 2만 5000 광년 떨어져 있으며 태양 질량의 430만 배 정도의 질량을 갖고 있다. 이 블랙홀은 지금 활동성이 거의 없다. 물질 분출도, 에너지 폭발도 벌어지지 않는다. 과거 한때는 폭발적으로 물질을 집어삼키고 에너지를 토했던 적이 있지만, 지금은 잠시 쉬는 중이다. 블랙홀 버전의 휴화산이라고 볼 수 있다. 이 블랙홀이 지금처럼 잠잠해지기 전, 한창 왕성하게 에너지를 토해내던 시절의 흔적이 바로 수평 필라멘트에 남아 있는 것이다!

블랙홀에서 빠르게 뿜어져 나온 제트와 물질 분출은 은하 중심 주변 수소 가스 구름을 빠르게 불어낸다. 가스 구름과 같은 유체가 빠른 속도로 충돌하면 일종의 강한 압력을 받게 된다. 이렇게 유체 속에서 느끼는 압력을 램 압력이라고 부른다. 블랙홀에서 분출된 물질 분출과 주변 가스 구름이 충돌하면서 램 압력이 가해지면, 가스 구름 속에서는 긴 필라멘트 가닥들이 반죽된다. 특히 우리 은하 중심 블랙홀을 중심으로 사방으로 뻗어나가는 형태로 필라멘트가 그려지게 된다.

유세프-자데 박사의 이번 연구에서 가장 주목할 점은 필라멘트를 통해 우리 은하 중심 블랙홀이 언제부터 이렇게 잠잠해졌는지 그 시기를 유추해냈다는 것이다! 관측된 수평 필라멘트의 온도와 분포를 통해 과거 우리 은하 중심 블랙홀의 활동성을 유추해 정확히 언제 우리 은하 블랙홀의 활동성이 잠잠해지기 시작했는지 알 수 있다. 천문학자들은 한때 우리 은하 블랙홀이 1만 년당 태양 질량 하나만큼의 질량을 토해내는 수준의 활동성을 보였다고 추정했다. 특히 필라멘트들의 공간 분포를 보면, 당시 블랙홀은 우리 은하 원반을 따라 약 20도 너비로 물질을 토해냈다. 현재 관측되는 필라멘트들의 나이는 대략 600만 년 정도로 보인다. 즉 우리 은하 중심 블랙홀이 잠든 시점이 600만 년 전이라는 뜻이다.

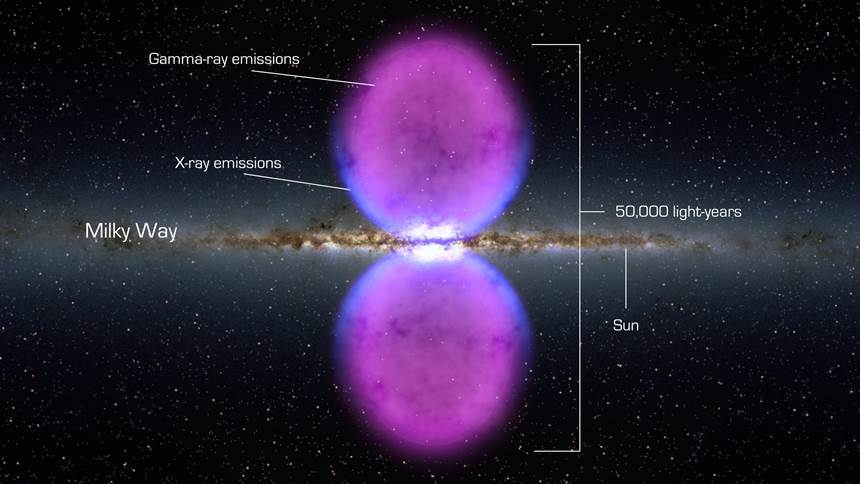

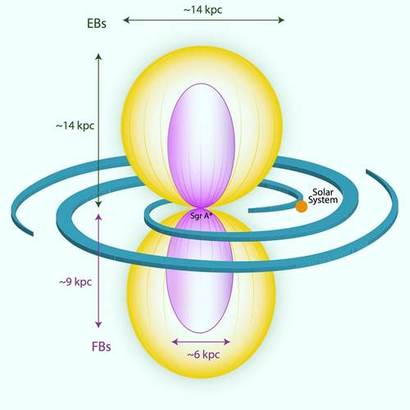

지금에 비해 더 난폭했던 우리 은하 중심 블랙홀의 과거를 보여주는 또 다른 유명한 발견이 있다. 우리 은하 한가운데에서 은하 원반에 수직으로 위아래로 둥글고 길게 뻗어나가는 거대한 감마선 거품이다. 2010년 천문학자들은 감마선으로 우주를 관측하는 페르미 우주 망원경을 통해 우리 은하 중심에서 위아래로 강한 감마선 에너지가 둥글게 뿜어 나오는 거품을 발견했다. 이것을 페르미 버블이라고 부른다. 그 전체 규모만 총 5만 광년에 달한다. 뒤이어 10년 뒤인 2020년 천문학자들은 이번엔 엑스선으로 우주를 찍는 이로시타(eROSITA) 망원경을 통해 엑스선 영역에서도 은하 원반에 수직으로 선 두 개의 거품을 발견했다.

둥글게 빛으로 채워진 이로시타 버블은 페르미 버블보다 훨씬 규모가 크다. 하지만 페르미 버블과 이로시타 버블 모두 거의 비슷한 방향에 겹쳐 분포한다. 그래서 천문학자들은 이 두 개의 거품 모두 우리 은하 중심에서 오래전 벌어진 동일한 현상의 결과라고 추정했다. 이 버블을 만든 가장 유력한 범인은 난폭했던 시절의 우리 은하 블랙홀, 궁수자리 A*다.

그런데 최근 전혀 생각지 못한 흥미로운 가능성이 새롭게 제기되었다. 천문학자들은 약 10년간 이로시타 버블 주변을 관측했고 이 버블의 가장자리를 따라 질소, 산소, 네온과 같은 여러 무겁고 다양한 원소가 꽤 많이 분포한다는 것을 발견했다. 이런 다양한 원소는 육중한 별이 진화를 끝내고 초신성으로 폭발할 때 남기는 성분이다. 즉 이로시타 버블은 우리 은하 중심 블랙홀이 만든 거품이 아니라, 은하 중심부에 한데 모여살고 있던 약 만여 개의 초신성들이 폭발하면서 만든 거품일 수 있다는 것이다.

사실 페르미 버블의 기원을 두고도 여전히 논란이 많다. 전통적으로는 페르미 버블은 과거 우리 은하 중심 블랙홀이 위아래로 활발히 에너지를 토해내며 만든 거품으로 추정했다. 하지만 이번 유세프-자데 박사의 연구에 따르면 오래전 우리 은하 중심 블랙홀은 단순히 은하 원반에 수직으로 에너지를 토해내지는 않은 것으로 보인다. 이번에 관측된 수평 전파 필라멘트를 설명하기 위해서는 오히려 중심 블랙홀이 은하 원반 평면을 따라 거의 누운 채로 20~30도 범위 안에서 에너지를 토해냈어야 한다. 그렇다면 블랙홀 제트가 완전히 누워있는데 어떻게 페르미 버블은 은하 원반에 거의 수직으로 형성됐을까?

페르미 버블이 블랙홀 때문에 만들어졌을 거라 추정하는 유셰프-자데 박사는 이렇게 설명한다. 블랙홀 제트 방향은 블랙홀 자체 회전뿐 아니라, 주변에서 블랙홀을 향해 유입되는 가스 물질의 방향 등 아주 다양한 요소로 인해 실시간으로 복잡하게 변한다. 따라서 블랙홀 회전축 자체는 크게 기울어져 있을지라도 과거 주변에서 어떤 방향으로 가스 물질이 유입되었는지에 따라 블랙홀 바깥으로 뿜어나간 물질의 흐름은 은하 원반에 거의 수직 방향으로도 분출될 수 있다.

실제로 2022년 지구 전역의 전파 망원경을 총동원해서 우리 은하 중심 궁수자리 A* 블랙홀 주변 빛의 고리를 직접 관측한 사건의 지평선 관측 결과에서도 우리 은하 중심 블랙홀의 회전축이 은하 원반 자체의 회전축에 크게 기울어져 있다는 것을 암시한다. 유셰프-자데 박사는 앞으로 더 많은 망원경이 참여해 사건의 지평선 망원경 관측이 더 정밀해진다면 우리 은하 중심 블랙홀의 회전축과 제트 방향에 대한 의문이 해결될 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

반면 페르미 버블의 기원에 대한 오하이오주립대학의 안잘리 굽타(Anjali Gupta) 박사의 생각은 조금 다르다. 굽타 박사는 이번 이로시타 버블의 기원이 은하 중심부에서 한창 벌어진 별 탄생의 결과라는 시나리오를 제시하며 페르미 버블 역시 비슷한 별 탄생의 결과일 수 있다고 제안했다. 규모만 다를 뿐 이로시타 버블과 페르미 버블은 거의 비슷한 방향으로 분포한다. 그는 이것이 단순한 우연이 아니라고 생각했다.

과거 은하 중심부에서 수많은 별들이 한꺼번에 탄생하고 터지면서 강력한 항성풍이 사방으로 불어나갔을 것이다. 하지만 밀도 높은 먼지 원반으로 가로막힌 원반 방향을 따라서는 항성풍이 멀리 퍼지지 못했다. 반면 은하 원반 위아래로 먼지 원반이 가로막지 않은 뻥 뚫린 방향을 따라 에너지가 펴져나갈 수 있었다. 그래서 자연스럽게 페르미 버블과 이로시타 버블 모두 우리 은하 원반에 수직 방향으로 자라나게 되었다는 것이다. 지금으로부터 약 350만 년 전, 한창 우리 은하 중심부에서 진화를 마친 별들이 연이어 초신성 폭발을 맞이했다. 이때는 지구에서도 우리의 먼 조상이 땅 위를 거닐던 시기다. 그 당시 우리 조상들은 지금보다 중심부가 더 눈부시게 빛나는 은하수를 봤을지 모른다.

사실 우리 은하의 심장부는 오히려 거리가 먼 외부 은하들의 심장보다 연구하기 까다롭다. 지구에서 2만 5000광년 떨어진 우리 은하 심장부까지 두껍고 짙은 별 먼지 원반이 시야를 가로막고 있기 때문이다. 그래서 바깥의 다른 은하들을 관측해서 파악한 일반적인 은하들의 특징이 우리 은하 중심에서도 비슷하게 나타나고 있을 거라 추정한다.

하지만 이제 인류는 이런 간접적인 추론이 아니라 직접 우리 은하의 심장을 꿰뚫고 그 찬란했던 과거를 추적하는 방법을 터득해가고 있다. 인류는 아주 느리지만 분명 한 발짝씩 우리 은하의 심장 깊은 곳을 향해 들어가고 있다.

참고

https://news.northwestern.edu/stories/2023/06/mysterious-dashes-revealed-in-milky-ways-center/?&fj=1

https://www.nature.com/articles/310557a0

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acd54b

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02726-x

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac449a

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac4802

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1532-5

https://www.nature.com/articles/s41550-022-01618-x

https://www.nature.com/articles/s41550-023-01963-5

https://www.mpe.mpg.de/7540556/news20201210

https://archive-gw-1.kat.ac.za/public/repository/10.48479/fyst-hj47/index.html

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 유클리드 우주 망원경은 제임스 웹과 무엇이 다른가

·

[사이언스] 제임스 웹이 발견한 은하, 어쩌면 초신성일 수도…

·

[사이언스] 은하 중심 막대 구조, 진화의 비밀을 벗겨내다

·

[사이언스] 미션 조기 종료? 명왕성 지난 뉴호라이즌스의 다음 탐사는?

·

[사이언스] 베텔게우스 '초신성 폭발' 100년 안에 일어난다?!

![[AI 비즈부동산] 25년 11월 2주차 서울 부동산 실거래 동향](/images/common/side01.png)