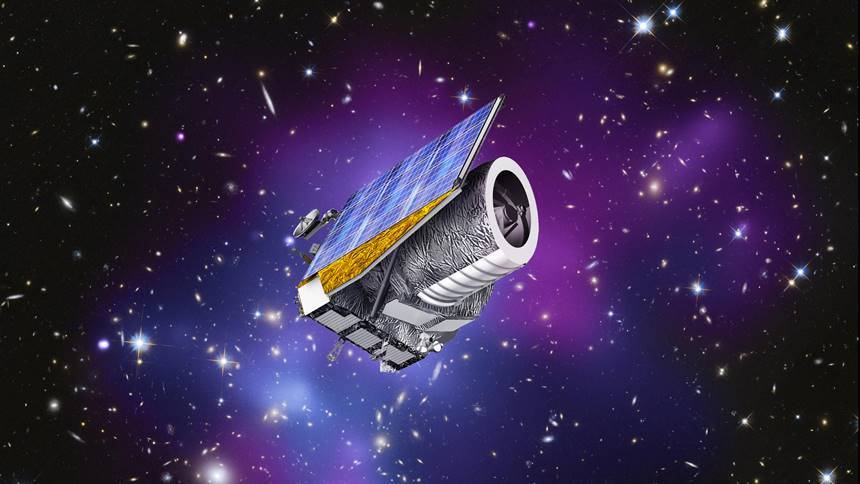

[비즈한국] 기원전 4세기경 알렉산드리아에서 에우클레이데스가 태어났다. 그는 점과 선, 면이란 무엇인가에 대해 체계적인 정의를 만들었다. 그리고 기하학이라는 수학의 새로운 분야를 열었다. 오늘날 우리에게 유클리드라는 이름으로 더 잘 알려진 인물의 이야기다. 지난 2023년 7월 1일 그의 이름이 붙은 우주 망원경이 지구를 떠났다. 우주의 시공간이 얼마나 휘어져 있는지, 우주의 끝은 어디이고 또 얼마나 빠르게 팽창하고 있는지, 우주의 기하학을 완성하기 위해서다. 제임스 웹의 뒤를 이을 또다른 우주 망원경 유클리드는 앞으로 어떤 발견을 하게 될까?

지난 7월 1일 우주로 올라간 유클리드 우주 망원경은 앞으로 어떤 발견을 하게 될까?

유클리드는 당초 작년에 발사될 예정이었다. 러시아의 소유즈 로켓을 타고 올라갈 계획이었으나 러시아가 우크라이나를 침공하자 ESA(유럽우주국)는 러시아와의 협약을 끊었다. 대신 ESA에서 개발 중인 차세대 로켓 아리안6에 실어 보내는 것으로 계획을 바꿨다. 하지만 아리안6의 개발마저 지연되면서 유클리드는 1년 가까이 창고 신세로 지냈다. 결국 ESA는 스페이스X의 손길을 택했다. 지난 7월 1일 클리드는 팰컨9 로켓을 타고 무사히 지구를 떠났다. 지금도 한창 빠르게 지구에서 멀어지고 있으며 약 한 달 뒤 라그랑주(L)2 포인트에 도착하게 된다. 바로 제임스 웹이 머물고 있는 곳이다. 확실히 L2 포인트 궤도가 점차 다양한 우주 망원경들이 애용하는 뷰포인트가 되고 있는 추세다.

유클리드 망원경의 거울 지름은 약 1.2m다. 육각형 조각 거울을 18개나 모아서 만든 제임스 웹의 거울 전체 지름이 6.5m다. 그에 비하면 유클리드는 훨씬 작다. 심지어 지름 2.4m의 허블 망원경에 비해서도 절반밖에 안된다. 하지만 실망하기엔 이르다. 애초에 유클리드는 제임스 웹, 허블과는 목적이 전혀 다르기 때문이다.

천문학에서 관측 전략은 크게 두 가지로 나뉜다. 비좁은 시야로 더 자세히 볼 것인가, 넓은 시야로 한꺼번에 더 많은 하늘을 훑어볼 것인가. 더 거대한 거울로 더 세밀하게 관측할 수 있지만 한 번에 볼 수 있는 시야가 너무 좁기 때문에 넓은 하늘 전체를 다 훑어보려면 너무나 긴 시간이 걸린다. 거울이 작은 망원경은 정밀함이 떨어지지만 훨씬 빠르게 넓은 하늘을 훑어보는 서베이 관측에 유리하다.

제임스 웹과 허블은 머나먼 우주 끝자락의 한쪽 방향을 쭉 겨냥해서 사진을 찍는 딥필드 관측을 하거나, 특정한 은하나 성단, 또는 별과 외계행성 등 다양한 천체를 하나하나 정조준해서 디테일한 모습을 관측한다. 하지만 유클리드는 그렇지 않다. 유클리드의 미션은 간단하다. 오직 단 하나, 우주 전체의 지도를 그리는 것이다.

유클리드는 시간당 0.57deg² 면적의 하늘, 즉 하늘에서 보름달 크기의 3배 정도의 면적을 훑을 수 있다. 유클리드의 아주 민감한 장비는 밤하늘에서 보이는 안드로메다 은하보다 1조 배는 더 어둡게 보이는 머나먼 은하까지 담을 수 있다! 이를 통해 유클리드는 지구로부터 약 100억 광년 떨어진 범위까지 우주 속에 은하들이 얼마나 많이, 또 어떻게 분포하는지 정밀한 우주 거대 구조의 지도를 완성하게 된다.

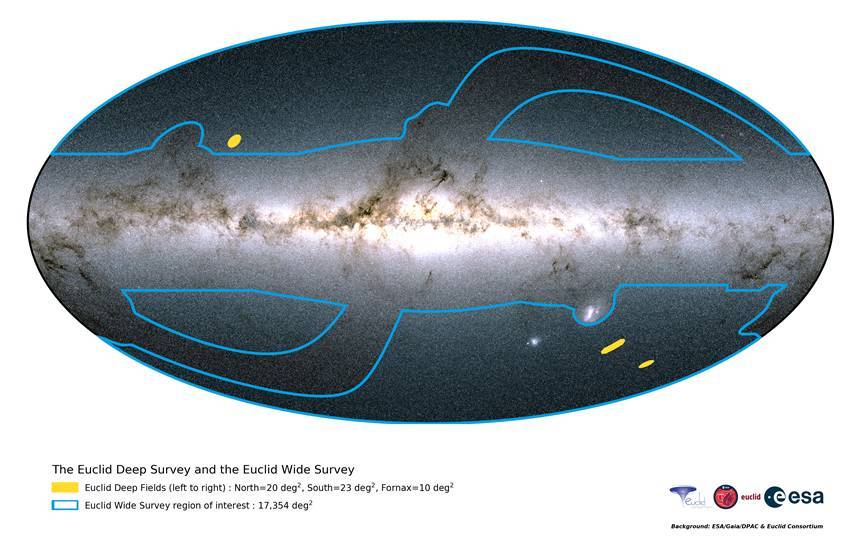

특히 유클리드의 관측 계획은 크게 두 가지로 예정되어 있다. 우리 은하 원반과 태양계 먼지 원반을 제외한 나머지 모든 방향의 하늘을 전부 다 훑어보면서 1만 5000deg² 면적에 달하는 우주 전체의 지도를 빠르게 완성하는 ‘와이드 서베이(Wide Survey)’, 그리고 훨씬 좁은 50deg² 면적의 하늘을 겨냥한 채 더 깊게 더 먼 은하들까지의 분포 지도를 완성하는 ‘딥 서베이(Deep Survey)’다. 딥 서베이를 찍기 위해 유클리드는 다른 관측에 비해 무려 40배나 더 긴 시간 동안 빛을 모아 훨씬 먼 우주에서 날아오는 희미한 은하들의 빛까지 담게 된다.

다만 아쉽게도 유클리드도 모든 방향의 우주를 다 보지는 못한다. 우주 전체의 지도를 그릴 때 가장 난감한 방해 요소 두 가지가 있다. 우선 하나는 우리 은하 원반 자체다. 우리 은하 안에 갇힌 채 우주의 지도를 그려야 하기 때문에, 빽빽하게 별과 먼지가 모여 있는 은하수 너머는 보지 못한다.

또 다른 방해 요소는 우리 태양계 먼지들이다. 태양계 행성들의 공전 궤도면을 따라 퍼져 있는 행성 간 먼지들도 시야를 가로막는다. 이 먼지들은 오래전 태양계 행성들을 만들고 남은 잔해들이다. 실제로 정말 하늘이 맑은 곳에서는 태양 빛을 반사하며 빛나는 행성 간 먼지 띠의 모습을 희미하게 볼 수 있다(이를 황도광이라고 한다). 유클리드는 이 두 가지 방해 요소, 우리 은하 원반과 태양계 먼지 원반을 피해서 나머지 방향에 대해서만 우주 전체의 지도를 그리게 된다.

유클리드는 가시광부터 파장 2μm 정도의 그리 길지 않은 근적외선 영역의 빛까지 관측한다. 파장 28μm 수준의 중적외선까지 관측하는 제임스 웹에 비하면 훨씬 파장이 짧은 적외선만 관측한다. 더 거대한 거울로 더 먼 우주에서 날아오는 빛까지 관측하는 제임스 웹에 비해 애초에 유클리드는 비교적 더 가까운 거리의 우주까지만 보기 때문이다. 제임스 웹처럼 130억 년 전에 날아온 빅뱅 직후의 우주까지 보는 게 아니라, 비교적 가까운 100억 광년 이내의 우주만 보기 때문에 굳이 아주 긴 파장의 적외선까지 관측할 필요가 없다.

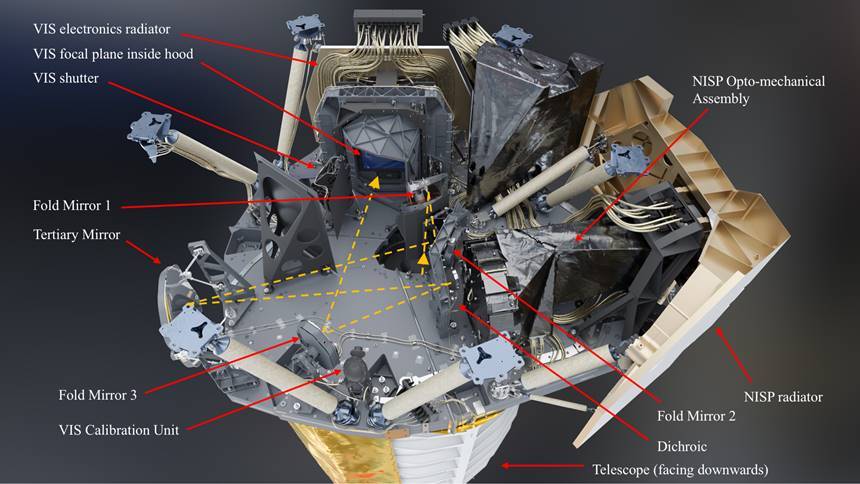

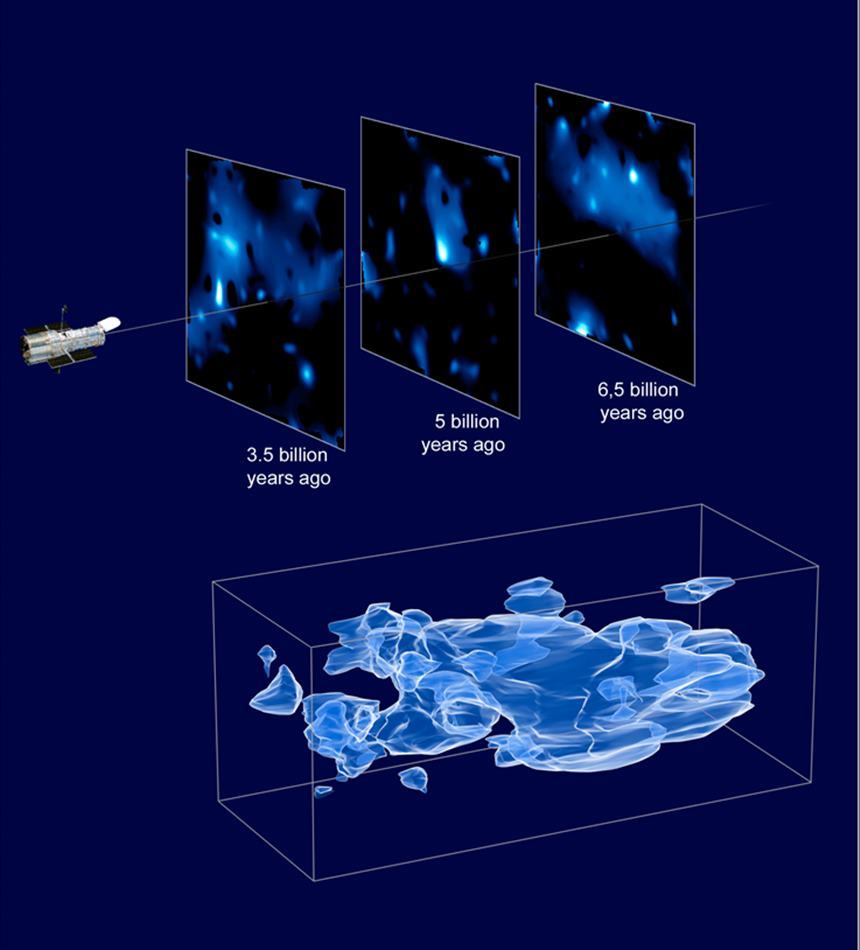

유클리드는 크게 두 가지 관측 장비를 통해 은하를 본다. 가시광 영역에서 은하들의 위치를 그대로 사진으로 담는 가시광 관측기기 VIS(Visible Instrument), 그리고 근적외선 영역에서 은하의 사진과 스펙트럼을 얻는 NISP(Near Infrared Spectrometer and Photometer)가 있다. 간단하게는 사진만 찍으면 하늘에서 각 은하가 어느 위치에서 보이는지 지도를 그릴 수 있다. 하지만 유클리드는 이 2D 지도를 넘어서 스펙트럼 관측을 통해 바로바로 각 은하가 얼마나 멀리 있는지까지 파악한다. 우주 팽창과 함께 먼 은하의 빛이 얼마나 더 긴 파장으로 치우친 채 날아오고 있는지, 스펙트럼의 적색편이 정도를 비교할 수 있기 때문이다. 그 덕분에 실제로 빠르게 팽창하는 우주 시공간 속에서 우리 주변 은하들이 우주 공간에 어떻게 분포하는지 3D 입체 지도를 파악할 수 있다.

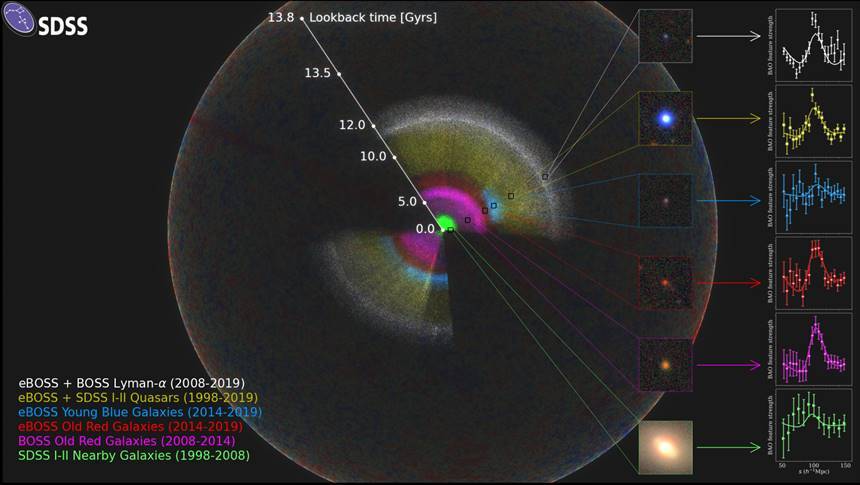

이처럼 우주 속 은하들의 3D 분포 지도를 완성하는 서베이 관측은 이미 앞서 그 유명한 슬로안 디지털 스카이 서베이(SDSS, Sloan Digital Sky Survey)를 통해 진행되었다. 하지만 유클리드는 SDSS로도 비교할 수 없을 정도로 더 자세하고 거대한 하늘의 지도를 완성하게 된다. SDSS는 뉴멕시코에 위치한 2.5m 크기의 지상 망원경으로 하늘을 훑어보는 서베이 관측이다. 따라서 주로 북반구에서 보이는 하늘의 지도만 그릴 수 있다. 또 지상 관측이기 때문에 우주 망원경 관측에 비하면 당연히 한계가 많다. 하지만 유클리드는 아예 지구 밖으로 나가 우주에서 궤도를 돌며 북반구, 남반구 하늘 할 것 없이 사방 온 우주의 지도를 그리게 된다.

그렇다면 대체 천문학자들은 무엇을 알아내기 위해, 온 우주에서 은하들의 분포 지도를 그리려고 하는 걸까? 우주 속 모든 은하의 분포 지도를 그린다는 건 결국 우주를 채운 모든 물질, 질량의 지도를 파악하겠다는 뜻이다. 이것을 통해 천문학자들은 아직까지 풀리지 않은 미스터리, 우주 전체 암흑 물질의 지도를 그리게 된다. 암흑 물질은 빛을 흡수하지도 방출하지도 않고, 오직 중력을 통해서만 그 존재를 내보인다. 그래서 주변 시공간이 강한 중력으로 왜곡되면서 빛이 휘어지는 중력 렌즈를 통해 이 유령의 흔적을 추적할 수 있다.

이미 허블과 제임스 웹 관측에서도 육중한 은하단 속 암흑 물질에 의해 더 먼 배경 우주의 빛이 왜곡되고 휘어져 보이는 ‘강한’ 중력 렌즈(Strong Gravitational Lensing) 현상을 쉽게 봤다. 유클리드는 더 나아가 이보다 더 미약한 수준의 ‘약한’ 중력 렌즈(Weak Gravitational Lensing)까지 관측하게 된다. 단순히 육중한 은하단 하나에 의한 중력 렌즈가 아니라 먼 우주에서 빛이 날아오기까지 그 사이에 있는 모든 크고 작은 암흑 물질 덩어리에 의한 미세한 중력 렌즈의 흔적까지 파악할 수 있다.

이를 통해 머나먼 우주에서부터 가까운 우주에 이르기까지, 사방의 우주에 얼마나 많은 암흑 물질이 어디에 어떻게 분포하는지 유령의 지도를 그리게 된다. 그리고 암흑 물질의 분포 지도를 통해, 과연 이 유령들이 먼 과거의 우주부터 가까운 최근의 우주에 이르기까지 부드럽게 쭉 이어지며 분포하는지, 아니면 특정 지역을 중심으로 띄엄띄엄 분포하는지를 확인할 수 있다! 바로 이것이 암흑 물질이 대체 어떤 성질의 물질인지 중요한 단서를 제공할 것이다.

나아가 유클리드는 현대 천문학의 또 다른 난제, 바로 암흑 에너지의 미스터리도 직접 파헤치게 된다. 100억 광년 거리의 먼 우주부터 코앞의 가까운 우주에 이르기까지 은하들의 분포 양상이 어떻게 변했는지를 확인한다. 최근까지 진행된 SDSS 서베이와 그 이후의 BOSS(Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) 후속 관측 등을 통해 파악된 바에 따르면 우리 우주는 약 100억 년에서 60억 년 전까지만 해도 팽창이 조금씩 더뎌지는 감속 팽창의 시기를 겪다가 갑자기 최근 팽창이 다시 빨라지는 가속 팽창 시기로 접어든 것으로 추측된다.

원래라면 우주 속 수많은 은하들의 강한 중력으로 인해 팽창이 오히려 더뎌져야 하지만 왜인지 우주는 팽창이 더 빨라지는 것처럼 보인다. 이 미지의 가속 팽창을 설명하기 위해 중력에 대항하는 미지의 에너지, 암흑 에너지가 있을 거라 추측한다. 하지만 아직 풀리지 않는 질문이 남아 있다. 그 미지의 에너지는 대체 무엇인지, 앞으로 우주의 팽창 속도는 또 어떻게 변할지, 우주 팽창이 가속되는 게 맞긴 한지….

앞으로 유클리드는 기존의 서베이들보다 훨씬 넓은 사방의 하늘에서 은하들을 모조리 뒤지면서 우주 속 은하들의 분포 밀도가 과거에서 현재에 이르기까지 얼마나 빠르게 변해왔는지를 확인하게 된다. 그리고 우리 우주의 무려 70%를 차지하는 미지의 에너지, 암흑 에너지의 정체가 대체 무엇린지, 인류의 착각인지, 아니면 정말 무언가 에너지가 존재하고 있는지 중요한 실마리를 제공해줄 것이다.

한편 더 먼 우주에서부터 가까운 우주에 이르기까지, 과거부터 현재로 오면서 실제 은하들의 모습이 어떻게 변해왔는지 은하들의 진화 역사도 추적할 수 있다. 심지어 특정한 방향의 하늘 일부가 아니라 사방 우주 전역에서 말이다. 은하 하나만의 탄생과 진화를 보기 위해선 100억 년 넘는 긴 시간이 필요하다. 하지만 갓 태어난 어린 은하부터 한창 성숙한 은하에 이르기까지 다양한 시기의 수천억, 수조 개의 은하들을 한데 모아 비교해보면 은하들의 모습이 어떻게 변해왔는지를 더 쉽게 비교할 수 있다. 이를 통해 그간 시뮬레이션에서 재현한 은하들의 진화 역사가 실제 우주에서도 똑같이 벌어지고 있었는지를 교차 검증할 수 있다.

앞으로 약 석 달간 유클리드는 예정 궤도까지 날아가며 관측 장비를 세팅하게 된다. 모든 절차가 예정대로 진행된다면 올해 10월 유클리드의 첫 번째 관측 사진을 만날 수 있다. 현재 예정된 유클리드의 관측 수명은 약 6년이다. 만약 제임스 웹 때처럼 로켓이 연료의 낭비를 최소화하며 완벽하게 궤도로 날아가준다면 유클리드도 수명이 더 길어질 수 있다. 현재 ESA의 계획에 따르면 유클리드의 서베이 관측 데이터는 크게 두 번에 걸쳐 공개될 예정이다. 1차 서베이 데이터의 발표는 앞으로 2년 반 뒤 2025년 12월경으로 예상된다. 2차 서베이 데이터는 그로부터 다시 2년 뒤인 2027년 12월경 발표될 것으로 보인다.

지난 2년 사이 제임스 웹이 가져다 준 놀라운 발견들 덕분에 우리는 ‘역대 가장 먼’ 기록에 익숙해졌다. 그동안 제임스 웹은 ‘역대 가장 먼’ 은하를 새로 발견했고, ‘역대 가장 먼’ 초거대 질량 블랙홀도 찾았다. 아쉽게도 유클리드는 그런 ‘역대 가장 먼’ 발견은 해주지 못한다. 하지만 부디 그런 유클리드를 과소평가하지 않기를 바란다. 비록 ‘역대 가장 먼’ 기록을 깨지는 못하지만, 대신 유클리드는 ‘역대 가장 거대한’ 우주의 지도를 아예 새로 그려낼 테니 말이다.

참고

https://www.euclid-ec.org/science/overview/

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 제임스 웹이 발견한 은하, 어쩌면 초신성일 수도…

·

[사이언스] 은하 중심 막대 구조, 진화의 비밀을 벗겨내다

·

[사이언스] 미션 조기 종료? 명왕성 지난 뉴호라이즌스의 다음 탐사는?

·

[사이언스] 베텔게우스 '초신성 폭발' 100년 안에 일어난다?!

·

[사이언스] '우주의 화석' 구상성단의 탄생 비밀을 엿보다

![[AI 비즈부동산] 25년 11월 2주차 서울 부동산 실거래 동향](/images/common/side01.png)