[비즈한국] 패션 산업은 ‘환경오염을 일으키는 산업’ 2위라는 불명예를 안고 있지만, 한국에서 이 같은 상황을 바꿀 논의는 아직 찾아보기 힘들다. 기후 위기 시대가 도래해 세계 각국과 글로벌 기업이 경영 방식까지 근본적으로 바꾸고 있는데도 말이다. ‘패션피플(패피)’은 ‘최신 유행에 민감하게 반응하는 사람’을 일컫는다. 트렌드에 민감한 이들은 패스트 패션을 많이 소비하는 것으로 비치지만, 이제는 환경과 기후위기 문제를 인식하고 이에 기반해 소비하는 ‘그린 패피’로 달라지고 있다. ‘그린 패피 탐사대’는 새로운 패피의 눈으로 패션을 비롯한 일상의 환경 문제를 파헤치고 대안을 살펴보고자 한다.

‘카푸어(Car Poor·경제력에 비해 비싼 차를 구매하는 사람)’라는 신조어가 생길 정도로 고급 차를 구매하는 소비가 ‘유행’이 된 지 오래다. 비싼 차를 구매해 SNS에 자랑하는 사람들도 쉽게 볼 수 있다. 단순히 이동수단이 아닌 신제품이 출시되면 교체하는 소모품으로 여기는 것이다. ‘영혼까지 끌어 모아’ 차를 구매하는 사람들이 늘자, 카푸어족은 새로운 사회문제로 떠올랐다.

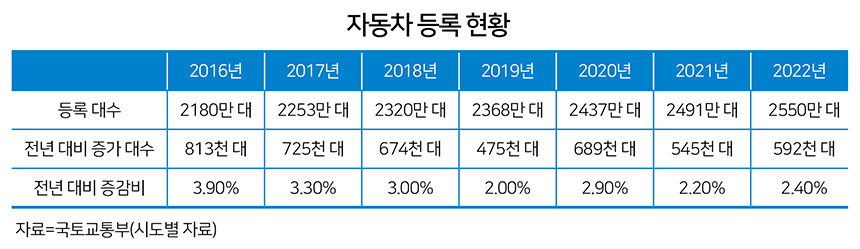

이런 유행 때문인지 매년 등록 차량도 증가하고 있다. 늘어난 차량만큼 폐차도 매년 70만 건 이상 이뤄진다. 자동차는 90% 이상 재활용돼 ‘버릴 게 없다’는 인식이 있지만, 현재로선 자동차 재활용률을 명확히 알기는 어려운 실정이다. 재활용을 관리하는 주체가 부재하기 때문이다. 국내에선 2000년대부터 생산자에게 재활용 의무를 부과하는 생산자책임재활용제도(EPR, Extended Producer Responsibility)를 도입하려는 시도가 있어왔지만, 번번이 무산되기도 했다.

#폐차된 자동차 어디로 가나 들여다보니…‘진짜’ 재활용률 알기 어려워

국토교통부에 따르면 2022년 국내 등록된 자동차는 2550만 대로 전년 대비 2.4% 증가했다. 매년 등록되는 자동차 수는 늘고 있다. 폐차 대수도 매년 70만 건 이상이다. 2019년에는 97만 건을 넘었다.

폐차된 자동차는 어디로 갈까. 폐차장에 폐차가 신청된 자동차들은 에어컨 냉매 등 액상류 등을 제거하고, 이후 시트, 타이어 유리 등을 분리한다. 엔진, 베터리 등을 분리하고 남은 차체는 제철소로 보내진다. 분리된 부품들은 대부분 재사용, 재활용된다. 자동차 시트 등은 업사이클링 가방 등 제로운 제품으로 탄생되기도 한다. 중고부품으로 재판매되는 경우도 있다. 폐차장에서 만난 관계자 A 씨는 “폐기되는 양은 전체 차량 무게의 5~10%가량밖에 되지 않는다. 대부분 재활용되는 셈”이라고 말했다.

문제는 폐차를 제대로 진행하는지 관리·감독하는 주체가 부재하다는 점이다. 폐차 업계 관계자 B 씨는 “95% 이상 재활용한다지만, 영세한 폐차장은 제대로 분리하지 않고 소각하거나 폐기물로 버리는 경우도 있다. 감시 주체가 명확하지 않기 때문이다”고 귀띔했다.

전문가들도 실제 재활용률이 알려진 비율보다 높지 않을 수 있다고 지적한다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 “재활용하기 쉬운 부품들은 90% 이상 재활용되고 있다. 플라스틱 부품이나 금속 재질 등이 그렇다. 그런데 이 재활용률은 어떤 기준으로 보느냐에 따라 달라진다. 중량을 기준으로 본다면 대부분 재활용되지만, 생산원가 대비로 본다면 다른 이야기다. 배터리나 계기판 등 전자부품에 들어가는 희토류 같은 희귀 금속은 재활용률이 극히 낮지만 생산원가는 상당히 높다. 무게 대비로 보냐, 생산 원가 대비로 보냐에 따라 계산이 달라진다. 이런 원재료의 생산국은 대부분 중국이기 때문에 해외 가격 변동률에도 휘둘리는 상황이다. 결국 재활용이 원자재 가격을 낮출 수 있는 방안이다”라고 설명했다.

김필수 대림대 자동차학과 교수 역시 “자동차 재활용 비율이 95%가 넘는다고 하지만, 실제로 그렇지 않을 수 있다. 중국 같은 경우 배터리를 재활용하지 않고 매립하고 있다. 재활용하는 비용이 더 비싸기 때문이다. 우리나라도 충분히 가능한 시나리오”라고 지적했다.

#EPR 제도 도입 논의된지 오래지만…번번이 무산 이유는?

자동차 재활용률을 규정하는 제도가 아예 없는 건 아니다. 전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령에 따르면 자동차해체재활용업자는 차 한 대당 재활용 및 에너지 회수를 95% 이상해야 한다. 즉, 95% 이상 재활용해야 한다는 규정이다. 그러나 관리하는 주체도, 처벌 근거도 명확하지 않다. 상황이 이렇다 보니 EPR 항목에 자동차를 포함해 ‘제대로’ 관리하자는 목소리가 나왔다. 재활용 책임 주체를 명확히 하고, 폐차 단계를 표준화해 재활용 비율을 달성하자는 거다.

자동차에 EPR 제도를 도입하려는 시도는 최근까지 이어졌다. 2019년 장석춘 외 10인 의원은 ‘전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 일부개정법률안’을 발의했다. 대통령령으로 폐차되는 자동차에 대해 재활용 비율 95%를 지키도록 하고 있지만, 책임주체가 부재해 목표를 달성하기 어렵다는 이유다. 이에 자동차에 생산자책임재활용제도를 도입한다는 내용이다. 그러나 해당 법안은 국회의원 임기만료로 폐기됐다.

자동차에 대한 전면적인 EPR 도입은 아직 어려울 것으로 보인다. 환경부 역시 자동차 EPR 전면 도입에 대해선 검토하지 않는다고 밝혔다. 환경부 관계자는 “자동차 EPR 도입에 관해선 몇 년 전부터 수 차례 입법 시도가 있었지만, 반대로 무산됐다. 그 이후 환경부에서 특별하게 논의되는 부분은 없다. 다만 우리나라는 이미 자동차 환경성보장제(EcoAS)를 시행하고 있기 때문에 EPR과 유사한 체계라고 보고 있다”고 밝혔다.

#자동차 EPR 도입 가능할까…전문가들 “국제 기준 맞춰갈 수밖에 없어”

최근엔 EU 배터리법이 유럽의회 본회의를 통과했다는 소식이 들리면서 국내 전기차 폐배터리에 대해 EPR이 도입되는 게 아니냐는 관측이 나왔다. EU 배터리법은 설계에서 생산, 폐배터리 관리 등에 대한 포괄적 규제를 담은 법안이다. 정부도 이를 의식한 듯 2022년 9월 전기차 폐배터리를 순환자원으로 지정한다고 밝히기도 했다.

그러나 업계 반발이 이어졌다. 올해 2월 환경부가 전기차 배터리에 대한 EPR 도입을 검토하고 있다고 밝히자 일부 폐차 업계에서 규탄의 목소리를 냈다. 당시 한국자동차해체재활용업협회 홍석광 회장은 “돈이 되는 전기차 배터리만 EPR 제도를 도입하고, 자율경쟁을 막고 대기업에 독점권을 부여하는 정책 논의는 즉각 중단돼야 한다”고 반발했다.

다만 배터리 EPR 도입 역시 확정된 건 아니다. 앞서 환경부 관계자는 “전기차 배터리 EPR 도입에 관해선 아직 확정된 부분은 아니다. 유럽 등 외국 제도도 함께 검토하고 있다”고 밝혔다.

전문가들은 국내 자동차 EPR 도입 여부는 국제 기준에 달려 있다고 본다. 앞서 이호근 교수는 “우리나라의 자동차 산업은 정부 전체 국가 산업에 중요한 영향을 미친다. GDP의 18% 이상을 차지한다. 국민 6명 중 1명이 자동차로 먹고사는 셈이다. 그런데 비율을 보면 내수는 20%고 80%는 수출이다. 결국 환경부 등 우리나라의 각종 규제는 미국이나 유럽에 맞춰질 수밖에 없다. 최근 유럽은 탄소중립을 기조로 세팅을 해 유럽 내 투자를 유도하고 있다. 그렇다면 국내 산업만을 고려해 기업에 부담을 줄 필요가 있냐는 시선으로 볼 수 없는 거다. 결국 해외 시장에 맞춰야 하기 때문에 유럽이나 미국의 기준을 따를 수밖에 없다”고 설명했다.

김필수 교수 역시 “이번에 유럽에서 입법한 법안은 2030년을 기준으로 하고, 재활용 비율도 높지 않은 편이기 때문에 우리나라에서 대응하기에는 문제가 없을 것으로 보인다. 현장에서 혼란이 빚어질 만한 내용도 전혀 없다. 배터리 리사이클링은 국내 기업에서도 이미 준비하고 있기 때문에 충분히 발맞춰 대응할 것으로 보인다”고 설명했다. 그러면서 김 교수는 “우리나라도 전면적으로 EPR이 도입되는 등 기준이 높아질 여지가 충분히 있다. 이건 우리나라 상황이 아닌, 유럽의 기업들이 어떻게 준비되느냐에 따라 달라질 것이다. 다만 유럽도 다국가가 모여 논의하다 보니 규제 속도가 빠르진 않다. 유럽 국가 내 기업들이 준비되면 강화될 것”이라고 예측했다.

전다현 기자

allhyeon@bizhankook.com[핫클릭]

·

[그린 패피 탐사대⑪] '낚시스타그램' 인싸 늘자 바다·강은 망가졌다

·

[그린 패피 탐사대⑩] '다꾸' 유행 뒤에 남은 포장지는 어디로…

·

[그린 패피 탐사대⑨] 캠핑족 감성샷 뒤에 남은 건 '쓰레기와의 전쟁'

·

[그린 패피 탐사대⑧] 힙한 '고프코어룩' 유행할수록 지구는 고통 받는다

·

[그린 패피 탐사대⑦] 얼굴에 바르는 화장품이 미세플라스틱 덩어리

![[단독] '티메프' 재판 앞둔 구영배 대표, KCCW 사무실서 포착](/images/common/side01.png)