[비즈한국] 이동통신 재판매 사업자(MVNO), 일명 알뜰폰이 도입된 지 13년이 지났다. 더디게 크던 시장은 올해 가입자 1300만 명을 확보하며 성장했다. 최근 ‘0원 요금제’가 나오며 가격 경쟁에도 불이 붙었다. 하지만 알뜰폰 시장이 도입 초기의 취지대로 컸는지는 의문이다. 현재 이통 3사의 계열사가 알뜰폰 시장의 절반을 차지하는데, 정부는 여기에 비통신사의 진입까지 추진하고 나섰다. 3사를 견제하고 시장을 활성화한다는 의도지만 기존 중소 사업자 입장에서는 경쟁만 더욱 치열해졌다.

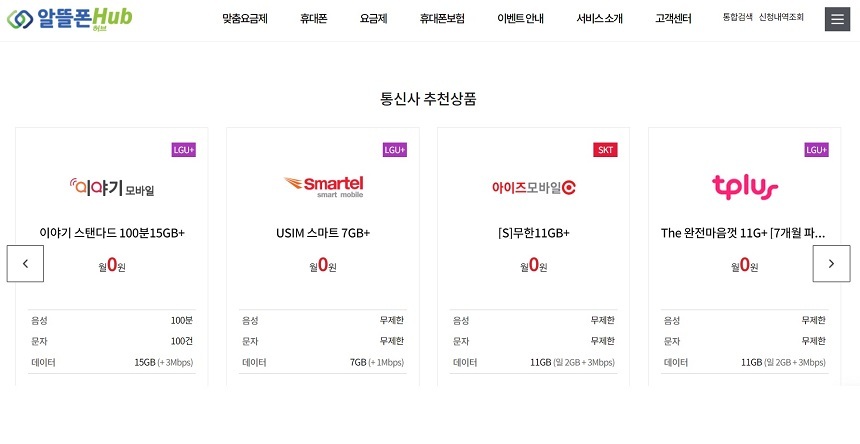

알뜰폰 시장이 요즘 가격 경쟁으로 뜨겁다. ‘0원 요금제’가 쏟아지면서다. 0원 요금제는 가입 시 6~7개월간 요금을 무료로 제공하다가 이후 정상 요금을 청구한다. 업계에 따르면 0원 요금제가 나타난 배경에는 이동통신사 3사(SKT·KT·LG유플러스)의 경쟁이 있다. 알뜰폰 사업자가 가입자를 유치할 때마다 망을 대여하는 3사에서 보조금을 지급해 0원 요금제가 가능하다는 것. 중소 사업자 입장에선 가입자의 요금을 대신 내도 보조금이 남으니 이득인 셈이다.

알뜰폰 업계 관계자는 “중소 사업자가 보조금 없이 자체적인 할인 프로모션은 하는 건 사실상 불가능하다. 사업자 한 곳이 0원 요금제를 내면 같은 망을 쓰는 다른 업체도 할인을 할 수밖에 없다”라며 “LG유플러스가 알뜰폰 친화적인 정책을 하면서 LG유플러스 망을 쓰는 사업자가 늘었고, 3사가 점유율 경쟁에 나선 것 같다”라고 말했다.

가격 경쟁에 불이 붙으면서 당분간 알뜰폰 가입자는 늘어날 전망이다. 알뜰폰은 무약정 요금제가 특징이지만, 0원 요금제는 3~6개월 동안 해지가 불가능한 약정 요금제가 많다. 요금제가 유료로 전환되기 전에 해지할 수 있지만 일시적으로 가입자의 이동을 막는 효과를 볼 수 있다.

알뜰폰은 2010년 통신 시장의 경쟁 활성화와 가계 통신비 경감을 목표로 도입됐지만 성장은 더뎠다. 그러던 것이 최근 장기적인 경기 침체, 고물가 등으로 젊은 층까지 알뜰폰을 찾는 데다 5G 요금제가 나오면서 가입자가 급증했다. 알뜰폰 가입자 수는 2019년 775만 명에서 2020년 911만 명, 2021년 1036만 명, 2022년 1263만 명으로 늘어 올해 1월 1300만 명(사물인터넷 회선 포함)을 넘어섰다.

알뜰폰 0원 시대가 열리고 금융권까지 뛰어들면서 알뜰폰 시장 자체는 커졌지만, 중소 사업자가 성장하는지는 미지수다. 결과적으로는 이통 3사와 은행 등 자본력을 가진 대기업의 판이 될 가능성이 높아졌다.

정부가 이를 부추기는 것도 문제다. 지난 4월 금융당국이 은행의 알뜰폰 사업을 부수 업무로 인정한 이후 과학기술정보통신부가 ‘금융사와 비통신사의 알뜰폰 시장 진출이 경쟁을 활성화하고 이용자 후생을 제고한다’는 취지를 밝힌 것으로 알려졌다. ‘메기’ 사업자로 이통 3사의 점유율을 낮춘다는 의도지만 효과는 의문이다.

알뜰폰 시장에서 이통 3사 자회사의 점유율은 IoT를 제외하면 50%를 넘는다. 3사 자회사는 SK텔링크, KT엠모바일, 스카이라이프, 미디어로그, LG헬로비전 등 5개 사다. 알뜰폰 사업자는 휴대폰 사업만 보면 50여 개, 사물인터넷(IoT) 등을 포함하면 70여 개에 달한다. 3사 자회사 5개를 제외한 수십 개 업체가 나머지 파이를 두고 다투는 식이다. 최근 가격 경쟁도 3사의 물밑 다툼에서 비롯된 데다 일시적인 프로모션에 그쳐 중소 사업자의 경쟁력 강화를 기대하긴 어렵다. 과기부는 지난 3월 ‘알뜰폰 경쟁력 강화를 위한 간담회’에서 건전한 생태계 조성을 위해 3사 자회사 점유율을 제한하는 방안을 검토한다고 밝혔다.

하지만 자본력을 가진 비통신 사업자를 키우는 방안이 시장 불균형을 심화한다는 우려도 나온다. 과거 정부가 이통 3사 자회사를 진입시킬 때와 비슷한 상황이기 때문. 정부는 지난 2012년 알뜰폰 도입 2년 만에 3사 자회사의 시장 진출을 허용했다. 당시에도 중소 사업자와 시민단체 등의 반발이 거셌지만 정부는 시장 활성화, 해외 사례 등을 이유로 3사에 문을 열었다.

2012년 방송통신위원회가 SKT 자회사인 SK텔링크의 조건부 서비스 개시를 허가했고, 2014년 3사 자회사 진출을 제한적으로 허용하면서 KT(KT엠모바일, 스카이라이프), LG유플러스(미디어로그, LG헬로비전)도 시장에 들어섰다. 당시 가장 먼저 진출한 SK텔링크는 약 2년 만에 알뜰폰 시장에서 점유율을 17%까지 확대했다. 이들 자회사는 진출 10년이 지나 점유율을 시장 절반까지 늘렸다.

중소 사업자들은 기대와 불안감이 공존하는 반응을 보인다. 알뜰폰 시장 초기 대기업이 진출해 인지도를 높이는 데 기여했지만, 결과적으로는 이들이 장악하는 구도가 됐다. 알뜰폰 업계 관계자는 “국민은행이 들어온 이후 알뜰폰의 인지도가 높아진 건 부인할 수 없다”라며 “금융권이 본격적으로 진출하면 휴대폰 회선 가입자만 1000만 명까지 늘어날 수도 있다”라고 전했다.

반면 다른 통신업체 관계자는 “은행에선 일반 사업자보다 저렴한 요금제를 제공할 수 있다. 무엇보다 고객센터, 창구 등 인프라를 갖추지 않았나. 고객센터도 제대로 없는 중소 사업자는 경쟁이 어렵다”라며 “전국적으로 사용자를 확보한 토스도 공룡이라고 본다. 은행 다음으로 두려운 존재”라고 말했다.

정부가 이통 3사에 중간 요금제 출시를 압박한 것도 아쉬웠다는 지적이 나온다. 가계 통신비 인하가 목표라면 중간 요금제를 알뜰폰 업계에 맡겼어야 한다는 것. 그랬다면 중소 알뜰폰 사업자 육성과 시장 활성화에도 일조했을 거란 평이다.

하창직 한국알뜰통신사업자협회 사무국장은 “애초에 알뜰폰이 요금제 인하를 위해 도입한 것 아닌가. 메기를 만들어 놓고 먹이를 제대로 주지 않은 꼴”이라며 “50여 개 사업자가 자유롭게 중간 요금제를 만들 수 있었다면 훨씬 창의적인 요금제가 나왔을 것이다. 그렇게 중간 요금제를 활성화했다면 3사도 자발적으로 다양한 요금제를 냈을 것”이라고 짚었다.

심지영 기자

jyshim@bizhankook.com[핫클릭]

·

서울시 신규 브랜드 디자인에 전문가들 "참담한 수준"…왜?

·

[지금 이 공시] 이화그룹 3사, 김영준 전 회장 구속에 "관련 없다" 선 긋기

·

[사라진 노동자들② 환경엔지니어] "눈에만 안 보이면 돼" 감춰진 쓰레기장, 방치된 노동환경

·

알뜰폰에 밀리고 규제에 치이고…이통3사가 '비통신'으로 가는 까닭

·

'알뜰폰 천만시대'에 적응 못 한 통신3사를 위협하는 것들

![[CES 2026] '중국 로봇의 역습' 보여주기 넘어 가격표 달고 나왔다](/images/common/side01.png)