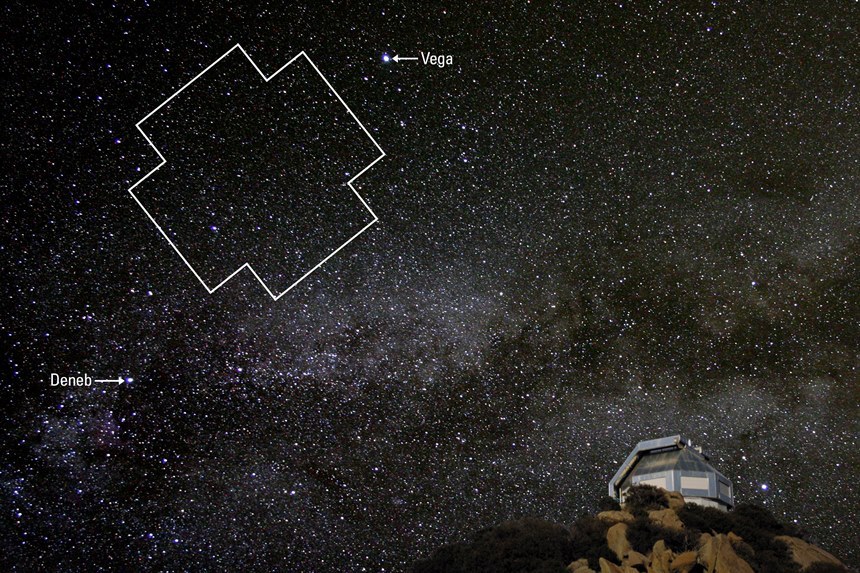

[비즈한국] 자리에서 한번 팔을 하늘 높이 쭉 뻗어 손바닥을 펼쳐보자. 손바닥으로 하늘의 일부가 가려진다. 손바닥으로 가려진 하늘의 면적, 바로 그 면적이 지난 6년간(망원경 자이로휠이 망가져서 K2 미션으로 바뀌기 전까지) 천문학자들이 케플러 우주 망원경을 통해 외계행성을 찾으려 샅샅이 뒤진 하늘의 넓이다. 케플러는 망가지기 전까지 백조자리 방향의 손바닥 면적만 한 좁은 하늘만 바라봤다. 이 좁은 면적의 하늘에서 케플러는 3000개가 넘는 외계행성을 발견했다. 그래서 천문학적으로 이렇게 이야기할 수 있다. 하늘로 쭉 뻗은 당신의 손바닥은 그 방향의 하늘 너머 존재하는 3000개가 넘는 또 다른 세상을 쥘 수 있다.

속담처럼 하늘은 손바닥으로 가릴 수 없다. 이제 겨우 손바닥 하나 면적에 해당하는 작은 조각 하늘을 뒤져봤을 뿐이다. 아직 남은 넓은 하늘을 전부 덮기 위해서는 얼마나 많은 손바닥이 더 필요한지 생각해보자. 그것을 생각해보면 사실상 우주의 거의 모든 별은 적어도 하나 이상의 외계행성을 그 곁에 다 거느리고 있다고 봐도 될 정도로, 외계행성은 굉장히 흔하다고 기대할 수 있다.

특히 케플러 우주 망원경과 그 뒤를 이어 우주로 올라간 TESS 망원경 모두 현존하는 가장 효과적인 방식으로 외계행성을 쫓고 있다. 외계행성이 중심 별 앞을 가리고 지나갈 때 별빛이 미세하게 어두워지는 현상, 트랜짓(Transit)을 활용한다. 물론 원리 자체는 간단하지만, 실제 그 순간을 포착하는 것은 아주 까다롭다. 비유하자면 아주 먼 망망대해에서 희미하게 빛나는 등대 불빛을 보면서, 그 등대 불빛이 주기적으로 미세하게 어두워지는 것을 통해 그 등대 램프 주변에 작은 날파리 하나가 맴돌고 있다는 걸 알아내는 수준이다. 이러한 변화를 포착하려면 아주 예민한 밝기 변화를 감지할 수 있는 공학적인 기술이 필요하다. 이 어려운 일을 케플러와 TESS가 해내고 있다.

이런 기발한 아이디어 덕분에, 이제 천문학자들은 무려 4000개가 넘는 외계행성의 존재를 확인했다. 그 중에는 특히 많은 관심을 받는, 지구와 같은 작은 암석 행성도 100여 개 존재한다. 하지만 안타깝게도 현 인류가 활용하고 있는 이 가장 효과적인 외계행성 탐색 방식에도 치명적인 한계가 있다. 나름대로 촘촘한 그물망이라고 생각하고 우주라는 망망대해에 그물을 펼쳐놓았지만, 중간중간 구멍 사이로 우리가 잡고 싶었던 물고기들을 계속 놓치고 있는 건 아닐까? 놓친 물고기들 중에 우리가 그토록 찾고 싶었던 실제 생명이 살고 있는 외계행성이 있다면 너무 안타깝지 않을까? 최근 한 연구에 따르면, 어쩌면 그런 슬픈 예감은 틀리지 않았을지 모른다.

어쩌면 현재 인류가 활용하는 외계 행성 탐색 방식에는 무시하기 어려운 치명적인 한계가 있을지 모른다.

#뜨거운 목성형 행성이 우주에 더 많다?

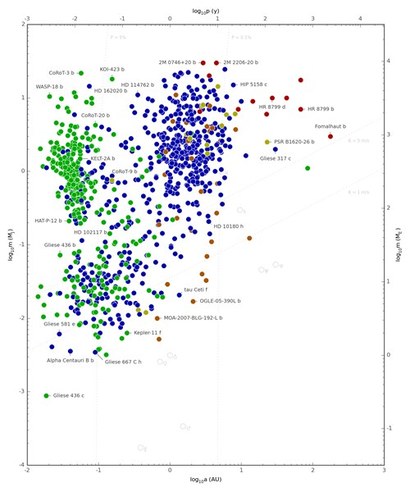

케플러 우주 망원경이 발견한 외계행성들의 특성을 그래프 위에 뿌려 보면 아주 명확하게 케플러의 외계행성 탐색 방식의 한계를 확인할 수 있다. 이 그래프의 가로축은 각 외계행성이 중심 별에서 얼마나 가깝고 먼지, 별에서 떨어진 거리를 나타낸다. 왼쪽에 찍힌 행성일수록 중심 별에 더 가까워서 뜨거운 행성이고, 오른쪽에 찍힐수록 중심 별에서 더 멀어서 온도가 낮은 행성이다. 그래프의 세로축은 각 외계행성의 크기를 나타낸다. 위에 있을수록 목성처럼 크기가 큰 행성, 아래 찍힐수록 지구처럼 크기가 작은 행성이다.

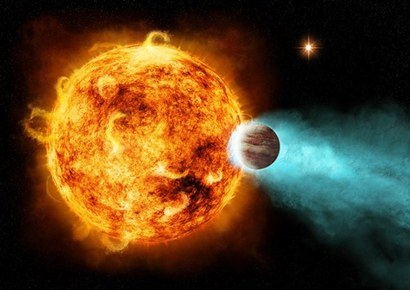

흥미롭게도 케플러가 지금까지 발견한 외계행성들의 분포를 보면 그래프에서 주로 왼쪽 위에 놓인다. 다시 말해서, 중심 별에 가까워서(외계행성의 공전 궤도가 작아서) 뜨겁고 크기가 큰 외계행성들이 많다. 천문학자들은 이런 종류의 행성을 ‘뜨거운 목성형(Hot Jupiter)’ 행성이라고 분류한다. 지금까지 발견된 외계행성은 뜨거운 목성형 행성이 압도적으로 많다. 그러나 뜨거운 목성형 행성은 우리 태양계에서는 존재하지 않는 너무나 낯선 종류의 행성이다.

태양계에서는 태양에 바짝 붙어 있는 행성들은 암석 행성뿐이다. 목성처럼 덩치 큰 가스 행성은 전부 태양계 외곽에 훨씬 멀리 떨어져 있다. 그런데 케플러는 우리 우주의 외계행성 대부분이 이런 뜨거운 가스 덩어리 행성이라고 이야기한다. 우리 태양계만 대세를 벗어난 희귀한 케이스인 것일까? 그렇게 단정하기는 이르다. 케플러가 뜨거운 목성형 행성을 많이 발견한 건 애초에 케플러가 활용하고 있는 외계행성 탐색 방식의 태생적 한계 때문일 가능성이 높다.

케플러, TESS가 활용하고 있는 트랜짓 방식을 생각해보자. 별 앞을 가리고 지나가는 행성의 실루엣이 더 커야 별빛이 감소하는 현상이 더 뚜렷하게 보인다. 즉 행성이 있는 티가 더 잘 나서, 더 잘 걸릴 수 있다는 뜻이다. 목성처럼 덩치 큰 행성이 별 앞을 가리고 지나가면 찾기가 쉽지만, 지구처럼 조그만 행성이 별 앞을 가리고 지나가면 별빛의 감소가 너무 미미해서 잘 걸리지 않을 수 있다.

또 행성이 훨씬 짧은 주기로, 더 작은 궤도를 돌고 있어야 발견하기 더 유리하다. 행성이 중심 별에서 너무 멀리 벗어나 있으면 그 공전 주기를 한 바퀴 완주하는 데 걸리는 공전 주기가 더 길어진다. 예를 들어 공전 주기가 10년인 아주 큰 궤도를 그리는 외계행성이 있다고 생각해보자. 무언가 별 앞을 가리고 지나가는 현상이 포착되었다 하더라도 그것이 정말 ‘주기적으로’ 반복해서 별 앞을 가리는 행성에 의한 것인지를 최종 검증하기 위해서는 적어도 한두 번 더 트랜짓이 반복되어야만 결론 낼 수 있다. 즉 최소 10~20년은 더 기다려야 그 장주기 외계행성의 존재를 확신할 수 있다. 반면 공전 궤도가 훨씬 작아서 한 바퀴 공전하는 데 그리 오랜 세월이 걸리지 않는 행성들은 훨씬 발견하기 유리하다. 예를 들어 공전 주기가 겨우 2~3일 수준이라면, 일주일만 쭉 관측해도 무언가 ‘주기적으로’ 반복해서 별 앞을 가리고 지나가는지를 쉽게 확인할 수 있다.

결국 현재 천문학자들이 활용하고 있는 트랜짓이라는 외계행성 탐색 방식 자체의 한계로 인해서, 크기가 더 크고(실루엣이 커서 별빛을 더 많이 가리고), 중심 별에 바짝 붙어서 돌고 있는(공전 주기가 훨씬 짧아서 금방 금방 그 존재를 확인할 수 있는) 외계행성만 주로 발견할 수밖에 없다. 외계행성을 연구하는 천문학자들 사이에도 이는 중요한 논쟁 거리 중 하나다. 현재까지 발견된 외계행성 대부분이 뜨거운 목성형 행성인 것이, 실제로 우주에는 뜨거운 목성형 행성들이 압도적인 다수를 차지하기 때문인지, 아니면 단지 우리가 활용하고 있는 외계행성 탐색 방법 자체가 가진 바이아스(bias) 때문인지를 두고는 아직 논쟁 중이다.

#쌍성 주변에선 지구형 행성을 찾기 더 어렵다?

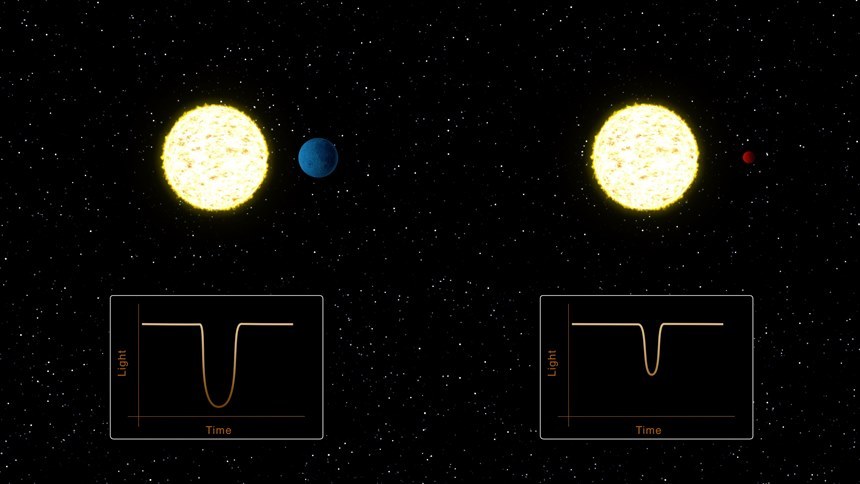

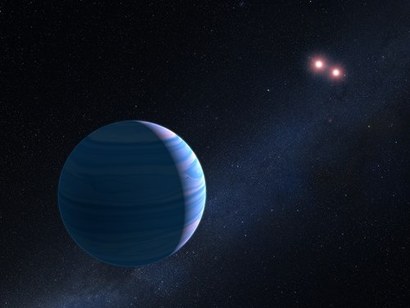

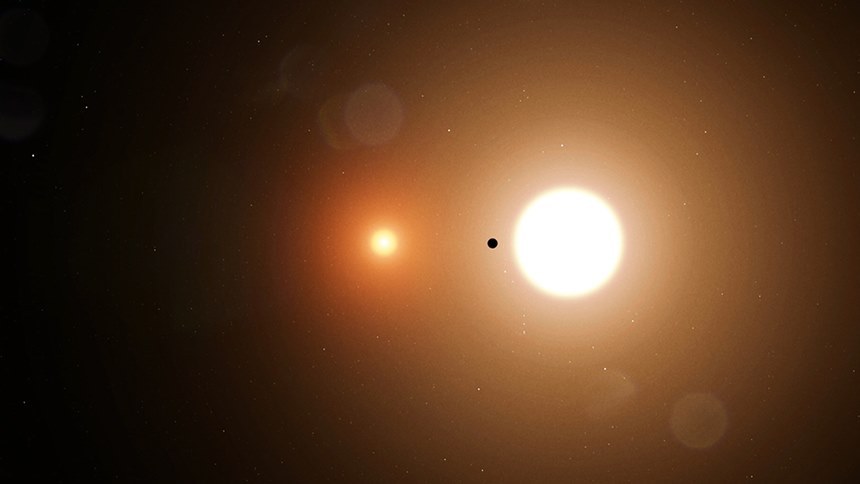

그런데 최근 트랜짓을 활용한 외계 행성 탐색 방식의 또 다른 치명적인 한계가 새롭게 부각되었다. 중심 별이 두 개인 쌍성인 경우에는 지구처럼 작은 외계행성을 발견하기가 더 까다롭다는 것이다. 쌍성을 이루는 두 별 중 한 별 곁에 행성이 맴돌면서 별 앞을 가리고 지나가더라도, 행성의 실루엣으로 인해 별빛이 어두워진 걸 다른 동반성의 별빛이 채우면서 별빛의 감소를 포착하기 어려워질 수 있다. 그나마 목성처럼 덩치 큰 행성이라면 동반성의 방해 속에서도 자신의 육중한 실루엣의 존재감을 더 잘 보여주겠지만, (우리가 실제로 더 많은 관심을 갖고 있는) 지구와 같이 작은 외계행성은 동반성의 밝은 별빛에 파묻혀서 더 찾기 어려워진다.

특히나 쌍성을 이루는 두 별이 아주 가까이 붙어서 맴돌고 있는 경우에는 현존하는 망원경으로도 두 별을 구분해서 보기가 까다롭다. 두 별의 거리가 너무 가까운 쌍성인 경우 단일성이라고 착각할 수도 있다. 어쩌면 쌍성인 줄 모르고 있던 별들 주변에서 놓치고 있는 외계행성들이 있는 건 아닐까?

이러한 가능성을 검증하기 위해 천문학자들은 TESS가 관측했던 별들을 분해능이 더 좋은 지상 망원경과 이미지 분석 소프트웨어를 활용해 다시 관측했다. 제미니 망원경과 WIYN 3.5-m 망원경을 활용한 결과, 놀랍게도 지금까지 단일성인 줄 알았던 100여 개의 별 중에서 무려 73개가 실제로는 단일성이 아니라 두 별이 바짝 붙어 있는 쌍성으로 확인되었다.

흥미롭게도 이미 TESS가 발견한 외계행성들의 사이즈 분포를 보면, 이번에 쌍성으로 재확인된 별들 곁에는 작은 행성이 아니라 전부 지름이 큰 거대한 가스형 외계행성들뿐이다. 반면 이번 추가 관측에서 단일성으로 검증된 별들 곁에는 거대한 행성들뿐 아니라, 지구와 같은 작은 암석형 외계행성들도 골고루 있다. 이는 쌍성 주변에 지구형 행성이 있더라도 그것을 알아채기가 어려울 수 있다는 의심에 부합하는 근거가 될 수 있다.

결국 현존하는 가장 경제적이고 효과적인 외계행성 탐색 방식, 별 앞을 가리고 지나가는 외계행성의 실루엣을 쫓는 ‘트랜짓’ 활용 방식에는 무시할 수 없는 치명적인 한계가 존재한다. 인류의 궁극적인 목표는 지구처럼 생명이 존재할 수 있는 암석형 외계행성을 찾는 것인데, 역설적이게도 이 방식은 오히려 ‘지구처럼 작은 암석형 외계행성’을 더 놓칠 수밖에 없다.

#새로운 방식이 필요하다!

우리가 찾고 싶은 건 지구와 같이 크기가 작은 외계행성이지만, 케플러와 TESS는 애초에 지구와 같은 외계행성을 잘 찾지 못한다. 훨씬 크기가 큰 행성들만 편향적으로 잘 찾아낸다. 게다가 중심 별이 쌍성인 경우에는 지구형 외계행성을 찾기가 더욱 곤란해진다. 우주의 절반 가까운 별들이 죄다 단일성이 아닌 쌍성을 이루고 있다는 사실을 생각해보면, 얼마나 많은 지구형 외계행성을 눈앞에 두고도 놓치고 있는지 짐작할 수 있다.

하지만 반대로 생각하면 훨씬 긍정적인 전망을 할 수 있다. 그런 치명적인 한계를 갖고 있음에도 지금까지 우리는 무려 4000개가 넘는 외계행성을 찾았다. 그 중에서 지구와 유사한 환경으로 추측되는 곳이 100여 개나 된다는 것은 실제 우주에 지구와 같은 곳이 훨씬 더 흔할지 모른다는 기대를 품게 만들어준다.

케플러가 발견한 외계행성들의 크기와 궤도 반경, 각 행성의 온도를 반영해 표현한 애니메이션.

이제 우리에겐 완전히 다른 방식의 외계행성 탐색 방식이 필요하다. 현재 인류는 희망하는 것과는 전혀 맞지 않는 방식으로 외계행성을 찾고 있는 셈이다. 작은 지구형 외계행성을 찾고 싶지만, 현실적인 한계로 인해 커다란 가스형 외계행성들만 주로 찾아내는 방식으로 움직이고 있다. 송사리를 잡고 싶다면서 정작 커다란 고래나 잡을 법한 엉성한 그물을 바다에 던지고 있다. 물론 그런 엉성한 그물로도 가끔 운 좋게 멸치나 송사리가 잡히기는 하지만, 운에만 기댄 사냥으로는 송사리를 많이 잡을 수 없다.

그렇다면 대체 어떤 방식이 대안이 될 수 있을까?

다음 칼럼에서 현재 논의되고 (심지어 프로토타입까지 제작되면서 진지하게 테스트 중인) 여러 차세대 외계행성 탐색 방식의 아이디어를 소개하겠다.

참고

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab55e9

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/abdec6

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

galaxy.wb.zi@gmail.com[핫클릭]

·

[사이언스] '최초 포착' 블랙홀이 중성자별을 잡아먹는 순간!

·

[사이언스] 외계 생명체? 물은 답은 알고 있다!

·

[사이언스] 광합성이 가능한 행성은 오직 지구뿐?

·

[사이언스] 미스터리 천체 '오우무아무아'의 고향을 찾아라

·

[사이언스] 우리 은하계 중심에 '거대 원반'이 떠돌고 있다

![[AI 비즈부동산] 25년 11월 2주차 서울 부동산 실거래 동향](/images/common/side01.png)