[비즈한국] “둥러이, 둥러이, 둥 둥 둥 둥, 둥러이.”

언젠가부터 아들 녀석은 ‘둥러이’ 노래를 불렀다. 뭐가 그리 신나는지 춤까지 추어댔다.

녀석을 신나게 하는 그 마법의 말이 무슨 뜻인지 궁금했다.

“둥러이가 무슨 뜻이야?”

아들에게 물었다.

“몰라. 선생님이 만날 나한테 '둥러이'라고 해.”

둥러이. 누가 들어도 영어는 아니다. 분명 베트남어일 것이다. 아들의 담임 선생님은 캐나다인이니 아마도 보조 선생님인 베트남 선생님이 하는 말일 게다. 녀석이 기분 좋게 떠들어대는 걸 볼 때, 나쁜 말은 아닐 거라는 짐작을 할 뿐이다. 대략 칭찬의 말일 거라고 생각했다. 그 뜻을 알고 모르고는 상관없이 아들이 부러웠다. 아무 말도 못하는 나와 달리 어쨌든 베트남어로 신나게 중얼거리고 있지 않은가.

아내의 베트남어 구사력도 인상적이었다. 어느 날 동네 레스토랑에서 저녁 식사를 다 마치고는 아내는 호기롭게 외쳤다.

“엠 어이, 띠인 띠엔(Em ấy, tính tiền).”

그랬더니 종업원이 계산서를 가지고 우리 앞에 나타나는 게 아닌가. 진심으로 그녀가 대단해 보였다. 경외감 어린 눈빛으로 아내를 바라보며 물었다.

“어떻게 그런 표현을 다 알아?”

아내는 무심한듯 시크하게 대답했다.

“우리 직원들이 가르쳐줬어.”

아, 아내는 매일 베트남 현지 직원들과 부대끼며 살고 있었지. 나만 바보가 된 느낌이 들었다. 베트남어 한 마디 할 줄 모르는 내 신세가 처량하게 느껴졌다.

이후에도 계속된 아내와 아들의 간헐적 베트남어 구사는 내 마음 깊은 곳에 자리 잡은 열등감을 지속적으로 자극했다. 어느 날 저녁, 난 선언했다.

“나도 베트남어를 배우겠어!”

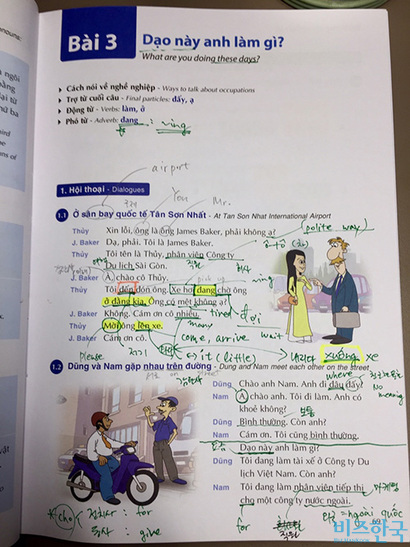

다음 날 호찌민에서 가장 알아주는 베트남어 과정인 호찌민 인문사회과학대 베트남어학과에서 운영하는 수업에 등록했다.

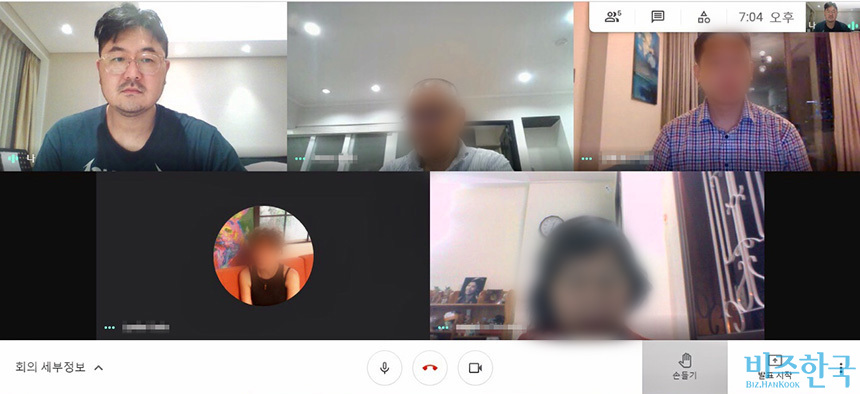

화요일과 목요일 저녁 7시부터 9시까지는 나의 집중력이 최고조에 이르는 시간이다. 대선 경선 토론을 보다가도, 대한민국 대표팀의 축구 경기를 보다가도, 심지어 한화 이글스 경기의 9회 말 2사 만루 상황에서도, 이 시간이 되면 TV를 끄고 노트북 앞에 앉는다. 베트남어 수업이 시작되기 때문이다. 첫 수업 후 호찌민의 코로나 상황이 걷잡을 수 없이 악화돼 두 번째 수업부터 온라인 수업을 받고 있다. 기대했던 캠퍼스의 낭만을 느낄 수 없어 아쉽지만, 한편으로는 등하교의 수고로움을 덜 수 있다.

어느 날 베트남어 수업 중 선생님이 익숙한 한 마디를 내뱉었다.

“둥 러이!”

선생님의 질문에 정답을 말했을 때였다. 신나게 말씀하시는 걸 보면 칭찬의 말일 거라는 내 짐작이 맞는 것 같았다. 난 선생님께 물었다.

“둥 러이가 무슨 뜻이에요(What does it mean by 'Du'ng Roi')?”

분명 ‘잘했다’라는 뜻이겠지? 내 짐작은 과녁으로 향하긴 했지만 정중앙에서는 많이 빗나갔다.

“둥 러이(Đúng rồi)는 ‘맞았다’는 뜻이에요.”

‘둥(đúng)’은 ‘맞다’ ‘옳다’라는 뜻의 형용사이며 ‘러이(rồi)’는 문장 끝에 붙이는 조사라고, 선생님은 부연 설명했다. 그리고 반대말은 ‘사이(sai)’이며 ‘틀리다’는 뜻이라고 했다. 그러고 난 후 우리는 “둥 러이”와 “사이 러이”라는 표현을 대여섯 번 따라 외쳤다. 이후 ‘둥 러이’는 내가 가장 좋아하는 베트남어 표현이 됐다. 블로그의 필명도 ‘둥 러이’로 바꿨다. 뜻도 좋았지만, 무엇보다 그 어감이 맘에 들었다. 둥 러이! 얼마나 경쾌한가!

베트남어 표현 중에는 재미난 어감을 가진 것들이 많다. 그 가운데 가장 인상적인 표현 중 하나가 ‘빨리빨리’라는 뜻의 ‘냔냔(Nhanh nhanh)’이었다. 가끔 주변에서 “냔냔냔냔”이라는 표현이 들려오면 나도 모르게 미소 짓게 된다.

중국어를 배우는 사람에게 어떤 점이 가장 어렵냐고 물으면 대부분 성조를 든다. 같은 단어라도 성조가 네 개나 돼 어렵다는 것이다. 그런데 베트남어를 배우면 그 정도는 양반임을 금세 알게 된다. 베트남어의 성조는 6개나 되기 때문이다. 북부와 중부, 남부의 발음 차이도 크다.

예컨대, 시장에서 코코넛을 사기 위해 코코넛을 뜻하는 ‘유아(dừa)’라고 말했는데 수박이나 파인애플을 받을 수도 있다. 수박(dưa)이나 파인애플(dứa)이나 성조만 다를 뿐 발음은 똑같이 ‘유아’이기 때문이다. 심지어 하노이 사람들은 같은 단어를 완전히 다르게 발음한다. 호찌민에서는 ‘d’를 [y]에 가깝게 발음하지만, 하노이를 비롯한 북부에서는 [z]에 가깝게 발음한다. 그러니까 하노이에서는 ‘유아’가 아니라 ‘주아’라고 해야 알아듣는 것이다.

이토록 복잡한 베트남어를 배우던 어느 날, 개안에 가까운 깨달음을 얻은 순간이 있었다. 선생님이 “자, 오늘은 발음을 배워볼게요” 하면서 칠판에 ‘팥엄(phát âm)’이라는 베트남어를 쓴 후, ‘pronunciation’이라는 영어와 함께 ‘發音(발음)’이라는 한자를 쓰는 게 아닌가.

발음. 팥엄.

흠, 어쩌면 베트남어 단어 중 상당수는 한자에서 온 게 아닐까. 이런 심증이 생겨난 건 이때부터였다. 그전까지 이런 생각을 단 한 번도 하지 못했다. 표기법부터 라틴어 계열이었기 때문이다. 수업이 계속되면서 심증은 확증으로 바뀌어갔다.

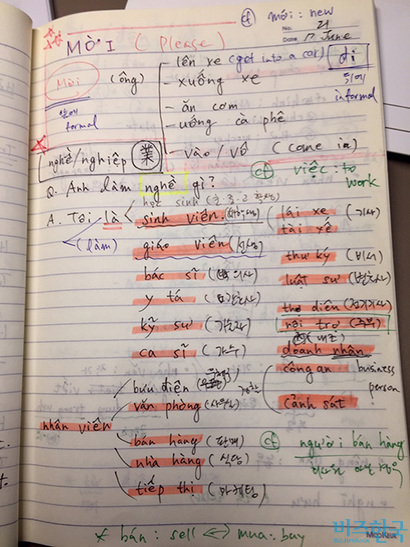

의사·박사를 뜻하는 ‘박시(bác sĩ)’는 우리말 ‘박사’와, 사장·지도자를 뜻하는 ‘얌독(잠독, giám đốc)’이란 단어는 우리말 ‘감독’과 닮았다. 복잡하게 보이던 베트남 단어를 습득하는 데 있어 황금열쇠를 부여받은 느낌이 들었다. 같은 수업을 듣는 외국인들은 이런 어드밴티지를 느낄 수 없겠지? 난 회심의 미소를 지었다.

그 나라의 문화를 알고 싶으면 먼저 언어를 배우라고 했던가. 베트남 단어 상당수가 한자에서 비롯되었음을 알게 되자 베트남의 문화와 역사를 이해하는 데도 큰 도움이 됐다.

예컨대 단순히 도시명으로만 알았던 ‘하노이(Hà Nội)’나 ‘사이공(Sài Gòn)’은 지리적 특성과 역사를 품고 있었다. 하노이의 한자는 ‘하내(河內)’다. 도시 안에 강이 흐르고 있어 생긴 이름이리라. 호찌민의 옛 이름인 사이공은 한자로 쓰면 ‘서공(西貢)’이다. 서쪽에서 조공을 바치는 곳이라는 뜻이다. 과거 중국 입장에서 만들어진 이름일 것이다. 전에는 사이공이라는 어감이 좋아서 호찌민보다 사이공이라는 이름을 선호했는데, 이 뜻을 알게 된 후로는 가급적 호찌민으로 부르려 노력한다.

예전에는 베트남을 동남아시아 문화권이라고 생각했다. 하지만 역사를 공부해보니 베트남은 중국 유교문화권에 가까웠다. ‘오월동주(吳越同舟)’라는 한자성어를 기억하시는지. 이 사자성어에 등장하는 춘추전국시대 나라 중 하나인 월나라의 ‘월(越)’이 바로 베트남어로 ‘비엣(Việt)’이다.

가끔 베트남 TV 채널을 틀곤 한다. 얼마만큼 베트남어가 귀에 들어올까 궁금해서다. 단 한 마디도 이해하지 못하고 절망한다. 그래도 베트남어 표현을 써먹을 때가 있긴 하다. 앱으로 음식 배달을 시키면 항상 라이더가 전화를 해온다. 전화가 오면 떠듬거리며 하는 말이 있다.

“또이 크홍 히우 띠응 비읏(Tôi không hiểu tiếng việt, 저는 베트남어를 이해하지 못해요).”

오늘도 수화기 너머로 라이더의 한숨이 들려온다.

김면중은 신문기자로 사회생활에 입문, 남성패션지, 여행매거진 등 잡지기자로 일한 뒤 최근까지 아시아나항공 기내지 편집장으로 근무했다. 올해 초부터 전 세계에서 가장 빨리 성장하는 도시인 베트남 호찌민에 머물고 있다.

김면중 칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

미샤·오뚜기는 사라지고, 웅녀·노랑이 남았다

·

생태학습? 동물학대? 4년 만에 4배 증가한 실내동물원의 딜레마

·

[단독] 고 윤덕병 hy 회장 성북동 저택, 유산 상속 1년 4개월 늦어진 까닭

·

철근·시멘트 가격 급등…아파트 분양가 더 오르나

·

[단독] 독립유공자 후손, 인삼공사 상대로 수 년째 상표 사냥 논란

![[데스크칼럼] '일해도 가난한 나라'가 과연 선진국일까](/images/common/side01.png)

![[현장] '역대급 인기'에 마트·식품업계 들썩…진화하는 K-푸드](/images/common/list01_guide.png)