[사이언스] 우주는 빙글빙글 돌고 있다. 우리 은하 속 별들은 수억 년 주기로 은하 중심의 거대한 초거대 질량 블랙홀 주변을 돌고 있다. 그 별들 주변을 행성들이 돌고 있다. 또 행성 주변은 작은 위성들이 맴돌고 있다. 이런 우주의 모습을 한눈에 바라본다면 정말 멀미가 날 정도로 어지럽게 느껴질 것 같다.

그렇다면 지구의 위성인 달 주변에도 또 다른 작은 달이 돌 수 있지 않을까? 지구에 달이 있듯이 달 주변에도 더 작은 달이 있고 또 그 작은 달 주변에도 더 작은 또 다른 달이 있고…. 이런 식으로 계속 이어질 수 있을까? 천문학자들은 이렇게 달 주변에 맴도는 아기 달을 ‘손자위성(Subsatellite)’ 또는 ‘문문(moonmoon)’이라고 부른다. 달을 맴도는 또 다른 작은 달, 문문은 존재할 수 있을까?

행성 주변을 도는 달 주변을 도는 더 작은 달이 존재할 수 있을까?

#달은 너무 가까워도 너무 멀어도 안 된다

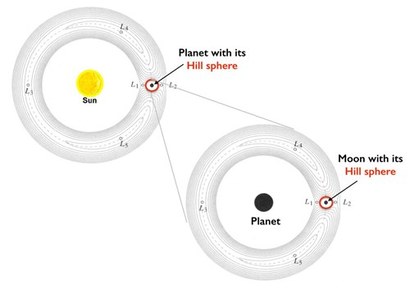

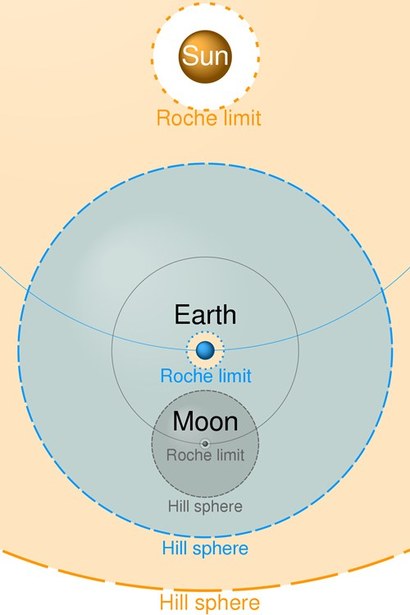

지구 주변에 달이 돌기 위해서는 두 가지 조건이 필요하다. 우선 지구의 중력에 안정적으로 붙잡힐 수 있도록 지구에 가까워야 한다. 만약 달이 지구에서 너무 멀리 떨어져 있으면 오히려 지구가 잡아당기는 중력보다 태양이 끌어당기는 중력을 더 강하게 느낄 것이다. 이렇게 중심 행성으로부터 받는 중력이 태양에 의한 중력보다 충분히 강해서 중심 행성에 붙잡힐 수 있는 최대 범위를 힐 스피어(Hill sphere)라고 한다. 이 범위 바깥으로 달이 지구에서 멀어지면 더 이상 지구 중력에 붙잡힌 위성이라고 할 수 없다.

이 때문에 태양에서 멀리 떨어진 목토천해 행성들은 아주 많은 위성을 거느릴 수 있다. 이런 행성 곁에서는 멀리 벗어나도 태양이 워낙 멀기 때문에 행성이 붙잡는 중력이 태양의 중력을 충분히 이길 수 있다. 힐 스피어가 훨씬 넓어지는 것이다. 그래서 목토천해 행성들은 단순히 행성 자체가 거대해서일 뿐 아니라 태양에서도 멀리 벗어나 있어서 아주 넓어진 힐 스피어 범위 덕분에 아주 많은 수의 위성을 거느릴 수 있다.

하지만 그렇다고 달이 지구 중력에 마냥 가까워서도 안 된다. 달은 사실 점이 아니라 커다란 부피를 갖고 있는 ‘덩어리’다. 엄밀하게 보면 지구를 바라보는 달의 앞쪽은 지구를 등지고 있는 달의 뒤쪽보다 지구에 더 가깝다. 그래서 달의 앞면은 달의 뒷면보다 더 강한 지구의 중력을 느끼게 되고, 결국 달의 입장에선 앞쪽과 뒤쪽이 지구 중력을 조금씩 다르게 느끼면서 양 옆으로 찢어지는 듯한 차등 중력을 느끼게 된다. 만약 달이 지구에 너무 가까이 붙어 있다면 이렇게 달을 양쪽으로 찢어버리려고 하는 차등 중력이 달 자체의 중력보다 더 강해져서 달이 결국 버티지 못하고 산산조각 나게 된다. 따달이 자체 중력으로 차등 중력을 버티고 깨지지 않고 버틸 수 있는 가장 가까운 거리 한계를 로슈 한계(Roche limit)라고 한다.

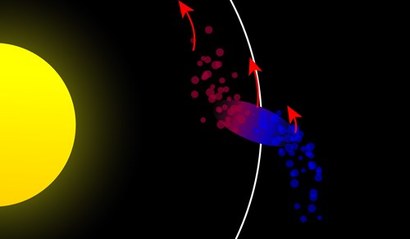

목토천해 거대한 행성들이 다들 주변에 거대한 고리를 두르고 있는 것도 바로 이 때문이다. 중력이 강한 거대한 행성이 주변 위성에게 가하는 차등 중력은 덩치에 걸맞게 아주 강력하다. 그래서 주변에 있는 위성들을 강력한 차등 중력으로 더 쉽게 으스러뜨리면서 그 파편들이 남아 거대한 고리를 이루게 된다. 만약 우리 달도 지구정지 인공위성 궤도의 절반 수준으로 지구에 가깝게 다가온다면 달은 산산조각나고 지구도 토성처럼 멋진 고리를 두르게 될지도 모른다. 물론 거기서 끝나지 않고 수많은 조각이 하늘에서 쏟아지는 끔찍한 종말을 맞이하겠지만….

달이 어떤 물질로 이루어져 있는지도 로슈 한계 범위에 영향을 준다. 만약 달이 말캉말캉한 잘 안 뭉쳐지는 물질로 이루어져 있다면 적은 차등 중력으로도 빠르게 으스러질 것이다. 따라서 지구에 아주 많이 가까이 접근하지 않아도 달은 빠르게 부서질 것이다. 반면 달이 잘 안 부서지는 높은 밀도의 단단한 물질로 이루어져 있다면 지구에 많이 접근해도 오랫동안 잘 부서지지 않고 형체를 유지할 수 있을 것이다. 그래서 로슈 한계의 범위는 주변 위성이 얼마나 높은 밀도의 단단한 물질로 이루어져 있는지에 따라서도 달라진다.

따라서 행성 주변에 달이 안정적으로 붙잡힌 채 산산조각 나지 않기 위해서는 중심 행성에서 로슈 한계보단 멀리, 그리고 힐 스피어보다는 더 가깝게 그 중간 범위 안에 달이 놓여 있어야 한다. 중심 별에서 행성이 너무 가깝지도 멀지도 않아서 딱 적당한 온도를 유지하며 생명이 존재할 수 있는 골디락스 존(Goldilocks zone)처럼, 행성 주변에도 달이 너무 멀지도 가깝지 않아서 안정적으로 존재할 수 있는 적당한 거리 범위가 존재하는 셈이다. 태양계 행성들 곁을 돌고 있는 200여 개의 모든 크고 작은 위성들은 모두 각자 중심 행성 주변의 로슈 한계 이상 힐 스피어 이하에 머무르고 있다.

#토성은 자신처럼 고리를 가진 위성을 거느렸을지 모른다

달 주변에도 아기 달 ‘문문’이 하나 더 맴돌기 위해서는, 달 주변의 로슈 한계와 힐 스피어 범위 사이에 아기 달이 놓여 있어야 한다. 일단 달이 중심 행성에서 멀리 떨어져 있어야 달 주변 아기 달도 중심 행성에 끌려가지 않고 안정적으로 달 곁을 맴돌 수 있다. 따라서 가능한 중심 행성에서 멀리 떨어져 있는 외곽 위성일수록 주변에 또 다른 작은 위성을 거느릴 가능성이 높다. 한편 아기 달의 크기도 가능한 작을수록 유리하다. 크기가 작으면 차등 중력 자체를 크게 느끼지 않기 때문에 아기 달이 부서지지 않을 수 있기 때문이다.

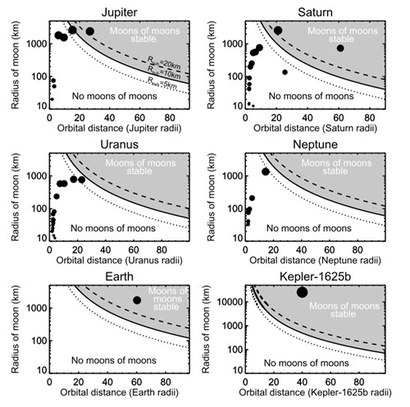

천문학자들은 주변에 위성을 거느린 태양계 행성들을 대상으로 이러한 조건을 만족하는 곳이 있는지를 비교했다. 우선 목성에선 가장 큰 네 개의 갈릴레오 위성 중 가장 바깥에 있는 칼리스토만 주변에 20km 정도 크기의 아기 달을 거느릴 수 있는 조건을 만족한다. 토성 주변에선 가장 큰 위성 타이탄과 아주 멀리 떨어진 위성 이아페투스 두 곳에서 가능하다. 우리 지구 주변의 달도 주변에 아기 달을 거느릴 수 있다. 천왕성과 해왕성 곁에선 문문을 거느릴 만한 조건의 위성이 없다. 즉 목성의 칼리스토, 토성의 타이탄과 이아페투스, 지구의 달, 이 네 곳에선 아기 달이 충분히 역학적으로 안정적인 궤도를 유지할 수 있다는 뜻이다!

그렇다면 왜 실제 아기 달이 발견된 적은 없는 걸까? 행성 주변에 위성이 만들어지는 과정이 꽤나 난폭했기 때문이다. 목성과 토성 같은 거대한 가스 행성이 처음 만들어지던 당시에는 주변에 작은 태양계처럼 부스러기로 이뤄진 원반이 맴돌고 있었다. 그리고 그 원반 속에서 크고 작은 충돌이 빈번하게 일어나면서 덩치를 키운 돌멩이들이 지금까지 살아남아 행성 주변을 도는 위성이 되었다. 물론 가끔씩 주변을 지나가던 작은 조각들이 행성 중력에 붙잡혀서 위성이 되는 경우도 있겠지만 그런 경우는 많지 않다. 지구의 달은 오래전 지구에 벌어진 거대한 충돌의 여파로 만들어진 결과물이다. 거의 지구 절반만 한 크기의 아주 거대한 행성체가 지구와 충돌하는 격렬한 과정에서 빚어진 달 주변에 안정적으로 또 다른 아기 달이 계속 붙잡혀 맴돌기는 어려웠을 것이다.

대부분 행성의 위성 곁에 또 다른 작은 ‘문문’이 돌지 않는다는 현실 자체가 현재 태양계 행성과 위성 대부분이 아주 격렬한 과정을 거쳐서 태어났다는 것을 보여준다. ‘문문’의 부재가 태양계 형성 과정에 대한 작은 실마리가 되는 셈이다.

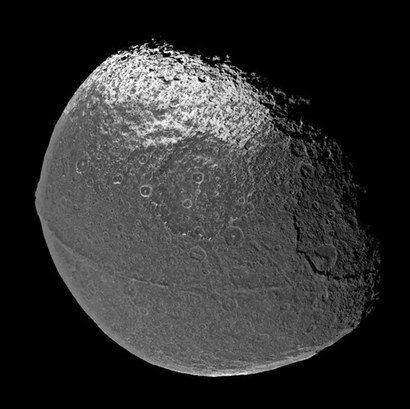

일부 천문학자들은 토성 주변의 위성 일부에서 ‘문문’이 실제로 존재했었다고 추정한다. 토성의 위성 이아페투스가 대표적이다. 이 위성은 가운데 적도를 따라 이어진 기다란 산맥 지형으로 유명하다. 얼핏 보면 플라스틱 바가지 두 개를 붙여 놓은 듯하다. 천문학자들은 시뮬레이션을 통해서 이아페투스의 형성 과정을 추적했다. 두 개의 큰 미소행성체가 충돌하면서 이아페투스가 반죽되었고 충돌 직후 주변에 파편들이 맴돌면서 위성 주변의 고리를 형성했을 것이라 추정한다. 그리고 위성 주변의 고리를 이루고 있던 부스러기들이 결국 이아페투스로 떨어지면서 적도에 쌓인 결과 지금의 뚜렷한 적도 산맥 지형을 만들었다고 생각한다. 이 시나리오가 사실이라면 토성의 위성 이아페투스는 과거 한때에는 자신의 모행성 토성처럼, 똑같이 주변에 고리를 가진 위성이었을지도 모른다.

#달 주변에 인공적인 문문을 만드는 계획

달 주변에도 또 다른 작은 달이 돌 수 있을까, 손자위성이 존재할 수 있을까 하는 질문의 답은 가능하다로 정리된다. 다만 대부분의 행성과 위성이 만들어지는 과정에서 강한 충돌이 필수적으로 벌어졌기 때문에 그 혼란스러운 과정에서 달 주변에 또다른 작은 달이 안정적으로 오랫동안 살아남아 있기는 어려웠을 것으로 생각된다. 이런 충돌 과정 없이 그냥 임의로 달 주변에 작은 소행성 하나를 옮겨다가 머무르게 만들 수 있다면 달 주변을 도는 달, 문문을 만들 수는 있을 것이다.

사실 이미 인류는 수십 년 전부터 달 주변에 인공적인 문문을 보내왔다. 아폴로 미션 때 달 주변을 맴돌았던 사령선 모듈, 그리고 최근까지도 계속 달 주변 궤도를 돌면서 달 지형을 탐사한 여러 달 탐사선 역시 달 주변을 도는 인공적인 문문, 달의 인공위성이라고 볼 수 있다. 최근 NASA에서는 그간 달에 보낸 작은 탐사선이 아니라 아예 거대한 우주 정거장과 같은 일종의 우주 기지를 달 주변 궤도에 건설하는 계획을 세우고 있다. 지구 주변을 맴돌면서 우주인들이 머무르고 다양한 과학 실험을 하는 우주 기지를 이번엔 지구 주변 궤도가 아니라 아예 달 주변 궤도에 만드는 계획이다.

달 주변의 힐 스피어와 로슈 한계 사이 궤도에 달 주변 우주 정거장을 조립해서 오랫동안 달 주변을 맴돌게 만들 예정이다. 이렇게 건설된 인공적인 문문 ‘루나 게이트웨이(Lunar Gateway)’를 활용해서 앞으로 화성을 비롯한 더 먼 행선지를 가기 위해 중간에 거쳐가는 중간 기지, 우주 휴게소로도 활용할 계획을 세우고 있다.

가까운 미래 이 루나 게이트웨이 프로젝트가 성공하면 우리는 지구의 밤하늘에서 작은 밝은 점들, 인공적인 문문 여러 개가 빠르게 주변을 맴도는 보름달을 볼 수 있게 되지 않을까? 매일 밤 달을 바라보며 그 달에서 한창 벌어질 인류의 또 다른 우주 시대에 설렐 그날이 기다려진다.

참고

https://academic.oup.com/mnrasl/article/483/1/L80/5195537

https://www.nature.com/articles/s41550-018-0471-7

https://www.nature.com/articles/s41550-018-0471-7

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

galaxy.wb.zi@gmail.com[핫클릭]

·

[사이언스] 토성과 목성은 서서히 쓰러지고 있다

·

[사이언스] 지구의 생명체는 달의 지배를 받고 있다

·

[사이언스] 우주와 인간의 뇌 신경은 왜 닮았을까

·

[사이언스] 화성과 목성 사이, 세레스 같은 소행성이 또 있었다?!

·

[사이언스] 공룡을 멸종시킨 것은 운석이 아니다?

![[단독] '보급품 불만 1순위' 신형 수통, 일선 부대서 수백 건 불량 발생](/images/common/side01.png)