[비즈한국] 누구나 다 인문학을 시작할 수 있지만 대개 성과를 이루기 전에 실패한다. 인문학은 대단히 증명하기 어려운 명제들을 다루고 있기 때문이다.

예컨대 ‘사필귀정(事必歸正, 일은 반드시 올바름으로 귀결된다)’이라는 명제를 생각해보자. 여기서 말하는 ‘일’의 범위는 어디에서 어디까지일까? 수학적인 것에서 문학적인 것까지 다일까? ‘반드시’란 정말 100% 적용되는 법칙을 이야기하는 것일까? 그리고 일이 ‘올바름’으로 돌아가는 데 걸리는 시간은 어느 정도일까? 만약 그 시간이 인간의 수명을 훌쩍 뛰어넘는 경우에도 이런 말을 할 수 있을까?

실상 우리가 아는 시간 범위 내에서 사필귀정이 실현되는 것 같지 않다. 제2차 세계대전 후의 일만 살펴도, 한민족은 얼마나 큰 잘못을 저질렀기에 남북으로 갈렸나? 이스라엘이라는 국가는 그토록 많은 이웃을 죽였고 죽이고 있지만 왜 아직도 건재한가? 언제쯤 일은 올바름으로 돌아갈까? 인문학이 던진 일부 명제들은 몇 세대에 걸쳐 간신히 증명될 수도 있고, 핵심적인 것들은 영원히 증명될 수 없을 가능성이 크다.

그럼에도 이 땅에서는 인문학+경영이 유행하고 있다. 과연 단기의 이윤을 추구하는 오늘날의 경영과 몇 세대에 걸쳐 실현될지도 모르는 명제를 다루는 인문학이 양립할 수 있는 것일까?

오늘날 인문학을 포장해서 경영으로 바꾸는 데 가장 성공한 이들은 역시나 미국인이다. 문화산업의 첨단이 된 영화 분야에서 역대 흥행 순위를 잠깐 살펴보면, ‘아바타’ ‘타이타닉’ ‘스타워즈’ ‘어벤져스’ ‘쥬라기 공원’ 순으로 이어진다. 열 손가락 안에 드는 영화는 모두 미국 것이며, 그 중 ‘타이타닉’을 제외한 나머지 모두가 순수한 공상이니 미국의 현실에 기반한 이야기는 하나도 없는 셈이다. 게다가 타이타닉호는 영국 국적 여객선이었다.

‘있을 법하지만 현실은 아닌 이야기’, 이것이 인문학의 한 분야인 문학이 다루는 분야다. 그리고 이 분야는 영화산업에서 경영과 밀접하게 연결되었다. 그런데 지금은 ‘있을 법하지도 않은 이야기(공상)’가 ‘스토리텔링’이라는 그럴 듯한 포장지에 싸여 전 세계로 유통되고 있는 것이다. 그러므로 경영과 관련된 인문학의 핵심은 ‘내용’이 아니라 그것을 담는 ‘그릇’, 즉 형식인 듯하다.

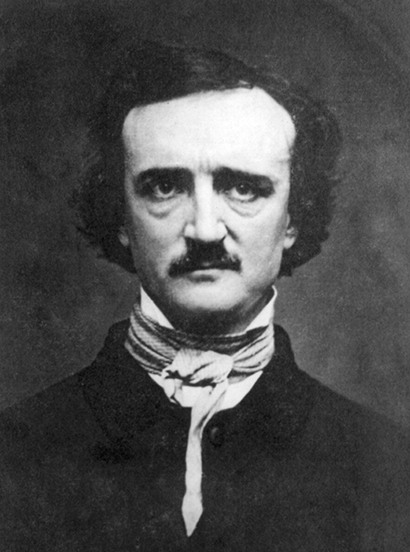

그 그릇은 대량으로 유통되지만 처음 그릇을 디자인해 빚어내는 이는 극소수임을 알면 놀랄 것이다. 얼마 전 가수로는 최초로 노벨문학상을 받은 밥 딜런의 흥얼거리는 이야기식 노래들은 에드거 앨런 포의 ‘갈까마귀(The Raven)’라는 시의 그릇을 그대로 사용한 듯하다. 유명 가수 사이먼 앤 가펑클의 히트곡 ‘복서(The Boxer)’도 마찬가지다.

포 이전의 미국 문단은 영국 문단의 한 귀퉁이에 불과했다. 그 변방에서 포는 세계 최초의 추리문학 등 ‘세계 최초’라는 수식어가 붙은 작품들을 무더기로 만들어냈다. 그는 판타지를 가장 현실적으로 묘사해서 상업적으로 유통시킨 거의 최초의 인물일 것이다. 역사가 짧은 미국이라는 나라에 사는 이들이 만들어내는 판타지 상품 제작자들(특히 영화 제작자들)은 포에게 한푼의 저작권도 지불하지 않고 세계의 돈을 긁어모으고 있지만, 포가 없는 미국 판타지 상품은 상상할 수도 없을 것이다.

경영과 결합된 인문학이란 그릇, 즉 형식을 말하는 것이다. 오늘날 인의예지(仁義禮智)를 탐구하는 고전학자가 경영을 잘할 수 있을까? 이토록 살벌한 경쟁 사회에서, 도덕심이라고는 눈곱만큼도 찾아볼 수 없는 이스라엘 저격병의 총탄에 쓰러진 팔레스타인의 어느 순고한 간호사처럼 흉탄에 희생되고 말 것이다. 그러나 그가 쓰러지는 순간, 그에 관한 이야기가 탄생하고, 그 이야기가 유통될 것이다. 그의 불행이 결국은 경영 수단이 될 것이다.

오늘날 거대한 미국 문화산업의 한 바퀴를 설계한 포조차 생전에 문학으로 생계를 잇고자 했지만 언제나 가난 속에서 입에 풀칠하기도 힘들었다. 그때나 지금이나 새 그릇을 만드는 이들은 당대에 보상받지 못한 듯하다. 그러나 ‘큰돈’은 여전히 인문학이라는 그릇에 담겨 움직이는 것이 확실하다. 지난 수만 년 동안 인간은 ‘이야기’라는 그릇으로 문명을 일궜으니, 몇백 년 내에 기술이 바뀌어도 그 그릇을 버리지는 못할 것이다.

경영과 관련시켜 인문학을 파는 이들은 흔히 공자왈 맹자왈 하며 고전의 지혜를 말하지만, 그런 것은 개인의 몫으로 돌려도 족하다. 진지한 인문학자의 할 일은 경영계에서 흘리는 푼돈을 챙기고자 과거를 전달하는 것이 아니라 포처럼 기존에 없는 새 그릇을 만들어내는 것이며, 야망 있는 경영자에게 인문학이란 고답적인 원칙을 지키는 것이 아니라 실은 새로운 그릇을 찾아내는 모험일 터이다. 포가 살던 시대의 척박한 미국에서 그런 일이 일어났듯이, 다행히 미증유의 그릇들은 종종 변방에서 만들어진다.

공원국 작가·‘춘추전국이야기’ 저자

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

시총 상위 30대 기업, 올 상반기 고용 5200명 늘었다

·

'인천'보다 확 줄어든 기업들의 아시안게임 후원, 왜?

·

[공원국의 천지인] 에너지 정책에 '정치적 비전'이 필요한 이유

·

[공원국의 천지인] 청년실업 시대, '경영'을 다시 생각한다

·

[공원국의 천지인] 창의적인 인재는 위험을 무릅쓴다

![[AI 생존법 찾아라] 기업 'AI 직원' 채용은 이미 시작됐다](/images/common/list01_guide.png)