[비즈한국] MWC(모바일 월드 콩그레스)는 모바일 네트워크를 중심으로 움직이는 전시회다. 우리가 관심을 갖는 단말기도 결국 이용자가 쓰는 모바일 네트워크에 연결돼 있다. 그리고 전통적으로 네트워크는 장비가 중요한 산업이다. 백홀부터 스위치, 엣지, 데이터 처리, 안테나 등 셀 수 없이 많은 장비들이 신호와 데이터를 처리하고 꽉 짜여진 프로토콜을 기반으로 데이터를 주고받는다. 당연히 더 많은 신호를 처리할 수 있는 장비의 역할이 중요하다. 사실상 ‘네트워크 장비 전시’가 MWC의 메인 요리이기도 하다.

# 하드웨어보다 소프트웨어로, 네트워크도 가상화

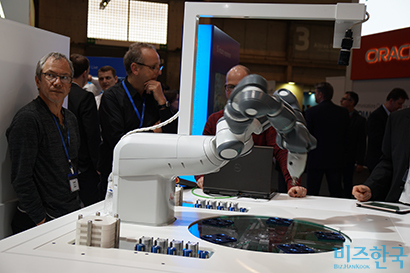

그런데 최근의 흐름은 조금 다르다. 네트워크는 점점 고도화되고, 단순히 데이터만 주고받는 게 아니라 다양한 서비스가 수시로 더해진다. 새 서비스는 곧 ‘새로운 장비’로 통했지만 최근의 흐름은 필요한 장비를 가상화하는 데에 있다. 즉 하드웨어 기기가 처리하던 역할을 소프트웨어로 대신한다는 이야기다. 그게 바로 소프트웨어 정의 네트워크, SDN이다.

노키아나 에릭슨, 화웨이 등 세계적인 네트워크 기업들이 최근 서버를 만들고 있다. 서버의 역할은 우선 네트워크 반대편에 있는 클라우드 컴퓨팅에 맞춰지기도 하지만 요즘은 각 네트워크 장비에 직접 붙여서 가상의 장비를 운영하는 데에 있다. 엣지 망부터 기지국까지 고성능 서버가 더해지고, 새로운 서비스를 붙일 때 장비가 아니라 에뮬레이트된 가상의 장비가 지어지는 셈이다.

이제까지는 간단한 장비들을 대체하는 정도였다면 이제는 아예 기존 네트워크 장비 기업들이 기존 기술을 소프트웨어로 바꾸는 작업들이 이뤄지고 있다. 그래서 MWC에는 제대로 갖춰진 장비만큼이나 가상화된 시스템이 많이 소개됐다. 5G의 핵심도 결국 소프트웨어 정의 네트워크에서 찾아볼 수 있다.

# 5G 어디까지 왔나?

5G는 당장 내년의 일이 됐다. 평창 동계올림픽은 5G 통신이 일반인들 앞에 공개되는 첫 자리다. 시범서비스를 위해 각 기업들이 이제는 어느 정도 현실화된 기술들을 발표했다. 개념적인 부분이나 원론적인 기술이 주로 소개됐다면 이제는 전시장 안에서 제한적이지만 망을 운영하고, 그 네트워크를 이용한 실기 데모들을 진행했다.

노키아는 VR 기기를 쓰고 여러 사람이 가상의 공간에서 공을 주고받는 게임을 시연했다. 실제 공이 아니라 가상의 공간에 있는 공을 자연스럽게 주고 받으려면 결국 공의 위치가 지연 없이 모두에게 동시에 똑같이 전달되어야 한다. 단순히 ‘다운로드 속도가 빨라요’가 아니라 현재 눈 앞에 벌어진 상황을 어디에서나 지연 없이 나누어 볼 수 있다는 5G의 메시지를 전달하기에 좋은 내용이다.

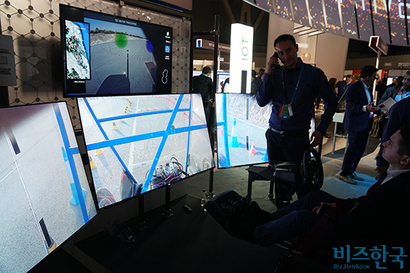

에릭슨도 전시장에서 50km 정도 떨어진 곳에 트랙과 카트를 마련하고 원격으로 카트 안에 앉아있는 것처럼 운전할 수 있는 시연을 했다. 카트는 카메라로 현장의 정보를 실시간으로 전달하고, 원격 운전석은 이 화면을 보여주면서 가속페달과 스티어링 조작 신호를 차량으로 전달한다. 차량은 이 정보를 기반으로 움직인다. 멀리 떨어져 있지만 실제 카트 운전석에 앉아 있는 것처럼 조작할 수 있는 원격 콘트롤러가 실제로 다가오는 셈이다.

산업 현장에서 드론을 제어한다거나, 원자력 발전소처럼 위험한 곳에 로봇을 보내는 등 산업적인 시나리오에 필요한 기술이기도 하다. 이 데모를 보고 원격으로 대리운전이 가능하겠다는 이야기가 농담처럼 나왔지만 이런 아이디어도 무시할 수 없는 게 5G의 현재 상황이다.

# 다운로드 속도에서 실시간 통신으로

결국 통신의 방향성은 속도로 이어지게 마련이다. 그리고 그 ‘빠르다’는 말의 가치관도 변화한다. 이제까지는 영화를 몇 초 안에 내려받는 게 곧 속도의 기준이었다. 사실 그 다운로드 속도는 이제 LTE 만으로도 큰 의미가 없다. 영화는 2시간이고, 아무리 느리다고 해도 LTE라면 30분 안에 HD 영화 한 편을 다 전송받을 수 있다. 스트리밍에 전혀 무리가 없다는 이야기다. 4K UHD 영상도 압축 기술 덕분에 2배 정도의 데이터면 충분하다.

우리가 새로 필요한 통신의 가치관은 실시간성이다. 앞서 이야기한 VR이나 원격 자동차 제어 등도 결국 떨어진 공간을 잇는 통신에 지연이 없기 때문에 가능한 일이다. 100밀리초대 LTE와 10밀리초 이내로 들어올 수 있는 5G의 근본적인 차이가 완전히 다른 통신 서비스를 만들어낼 수 있는 변화다.

지난해만 해도 MWC에서 국내 이동통신사들이 더 빠른 속도를 이야기하면서 다운로드 속도를 또 언급했는데, 결국 망신만 남긴 바 있다. 통신사로서도 실제 시연할 수 있는 부분이 다운로드였기 때문에 어쩔 수 없는 부분도 있었겠지만 오히려 ‘저게 5G의 전부인가’라는 인식만 주는 부작용도 있었다.

올해 MWC에서는 곳곳에서 5G의 실제 시연이 이어졌다. 그리고 그 대부분은 다운로드 속도보다 양쪽 기기가 서로 실시간으로 연결되는 것에 대한 시나리오들이 선보였다. LTE가 보통 30~100ms(밀리초)의 지연속도가 있는 데 비해 이론적으로 5G는 1ms, 현재 기술로는 3ms, 그리고 현장에서는 10ms 정도의 망이 깔린다. 획기적으로 빨라지는 셈이다. 시간과 공간의 제약을 줄이는 기술이다. 몇 가지 시연이 개념을 잡아주는 데에는 효과적이긴 했다.

업계는 5G를 투고 이 실시간성과 관련된 시나리오를 고민해야 한다. 늘 이론으로 보는 것과 겪어보는 속도는 분명히 차이가 있었다. 고민되던 가장 큰 숙제가 한 가닥 풀린 셈이다. 그동안 카카오톡, 유튜브가 각각 3G, 4G의 시대를 열었던 것처럼 실시간의 매듭을 풀어내는 서비스가 5G의 ‘킬러’가 될 것이다.

# LTE 진화는 현재 진행형

LTE는 아직도 진화중이다. ‘서비스 시작한 게 언젠데’ 라고 반문할 수 있지만 LTE는 사실 단번에 만들어지는 기술이 아니다. 무선 속도를 끌어올리려면 결국 더 많은 주파수를 써야 한다. 하지만 넓은 주파수를 한 번에 얻는 것은 불가능하다. 결국 LTE의 핵심은 흩어져 있는 여러 가지 주파수를 하나로 합쳐 전송 속도를 높이는 데에 있다. ‘광대역 LTE’니, ‘3밴드 LTE’니 하는 이야기가 결국 주파수를 어떤 방법으로 얼마나 묶을 것이냐에 대한 고민이다.

이번 MWC에서는 ‘기가비트 LTE’가 선보였다. 말 그대로 1초에 1기가비트, 약 100메가바이트를 전송할 수 있는 초고속 LTE다. 우리가 처음 쓰던 LTE 신호를 10개 묶은, 즉 10배 빠른 LTE라고 보면 된다.

기가비트 LTE를 쓰려면 먼저 주파수가 필요하고, 이 주파수를 보낼 수 있는 통신 기술, 그리고 여러 가지 전파를 받을 수 있는 스마트폰의 안테나와 모뎀 기술이 필요하다. 그리고 통신 기술과 단말기 기술은 완성됐다. 여러 개의 안테나를 이용하는 MIMO 기술을 비롯해 기지국의 준비는 꽤 오래전에 끝났다.

이번에는 모뎀이 선보였다. 기술 발표는 오래 전에 있었는데, 퀄컴이 스냅드래곤835를 비롯한 최신 프로세서에 실제로 새 모뎀을 통합했다. 그리고 이를 기반으로 스마트폰의 준비까지 끝났다. 주파수의 확보는 각 국가와 통신사들이 풀어야 하는 어려운 문제이긴 하다.

길었던 LTE의 기술들이 상상이 아니라 실제 기술로 완성되는 순간이다. 애초 ‘이 기술이 완성되는 데 얼마나 오랜 시간이 걸릴까?’, 혹은 ‘가능은 할까?’ 같은 고민을 했는데 이름 그대로 ‘긴 혁신(Long Term Evolution)’의 마무리를 앞두고 곧 5G에 바통을 넘겨주게 됐다.

바르셀로나=최호섭 IT칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

AMD ‘라이젠’ 반격에도 인텔은 느긋한 이유

·

[MWC 현장] 대세 장악해 가는 중국 스마트폰

·

[MWC 현장] LG G6, ‘화면, 화면, 화면!’

·

‘G6’ 공개, LG가 강조하지 ‘않은’ 특징 셋

·

LG ‘G6’ 최신형 퀄컴 프로세서 못 쓰는 사연

![[단독] 기후동행카드 누적손실 4000억 원 육박…서울시 보전액 2200억](/images/common/list01_guide02.png)

![[Gen Z 인사이트] 참을 수 없는 숏폼의 가벼움 '틱톡 라이트'](/images/common/side01.png)