나는 원래 육개장이 서울 음식인 줄 알았다. 계란 풀어 넣고 잡채용 당면과 계란, 고사리, 토란대 넣은 게 정석인 줄 알았다. 대구에서 육개장 취재하면서 관련 고문헌을 뒤졌다. 최남선이 쓴 <조선상식문답>에서 나의 상식이 무너졌다. 이 책은 문자 그대로 ‘문답’으로 상식을 밝히는데, “지방마다 유명한 음식은 어디 무엇입니까”라는 질문에 “대구는 육개장”이라고 쓰여 있다.

대구 동산병원 근처, 미싱골목이라는 오래된 마을이 보인다. 재개발을 언제 해도 이상하지 않을 오래된 골목이다. 사람 두엇이 겨우 엇갈려 지나갈 만한 좁은 길을 걸으면 소박한 간판 하나가 보인다. 이 집이 유명한 옛집식당, 주인은 김광자 씨다. 스물두 살에 시집와서 일흔여섯 살이 되었다. 김광자 씨는 지금까지 54년을 육개장을 만들고 있다. 시어머니가 하시던 기간까지 합치면 69년짜리 식당이다.

|

||

| 대구 옛집식당의 육개장(왼쪽)과 식당으로 향하는 골목길. | ||

1970년대에 유행했다가 이제는 사라진 타일 붙인 부뚜막이 건재하다. 연탄을 때던 부엌에 가스가 들어온 것 말고는 변한 게 없다고 한다. 손님방으로 네 개가 있다. 집이 온통 반질반질하다. 예전에 이 집을 사서 까고 바르고 닦았다.

마당에 별 쏟아지라고 널따란 사각 구멍이 있고, 비 가리는 처마가 오래전 추억을 떠올리게 한다. 집 구조가 조금 특이해서 물었다.

시어머니는 미망인이었다. 남편이 징용 갔다가 죽을 고생을 하고 귀국선을 탔는데, 배가 침몰하고 만 것이다. 우키시마(浮島)호 사건이다. 끔찍한 사고였다. 미망인으로 먹고살아야 했다. 본디 이 동네가 달성공원 앞 사거리쪽이어서 아주 번화하고 물동량이 많았다. 당연히 나무꾼도 몰렸다. 시장에는 늘 나무장인 시전(柴廛)이 있게 마련이고 억센 일꾼들이 허기에 배를 움켜쥐고 밥을 찾았다. 국밥집이 성행하는 게 자연스러웠다. 서울의 청진옥이 본디 현 종로구청 자리에 있던 시전에 몰리는 나무꾼이 주손님이었다는 역사와 일치한다. 대구의 또 다른 명물인 따로국밥의 원조 ‘국일따로’의 근거지 역시 시전 근처였다는 증언이 있다.

|

||

| 주인 김광자 씨는 54년 동안 육개장을 만들고 있다. | ||

뚝배기에 다소곳한 반찬 서너 가지를 곁들여낸다. 한 술 뜬다. 달고 진한 국물이 밀도 있다. 또 한 술, 한 술. 끝내 그릇을 들고 국물까지 다 마신다. 맵지 않고 그윽하다. 김 씨의 육개장은 특이하다. 고추기름을 조금 쓰고 담박하다. 소 사태, 무, 파가 전부다. 육개장은 겨울이 맛있다. 그러나 여름에 땀 빼면서 먹는 것도 진미다.

본디 육개장은 개장국의 변용이다. 여러 문헌에서 그렇게 기록하고 있다. 일제 때 개를 싫어하는 일본인들에 의해 개고기 섭취가 제한되자 자연스레 육개장이 퍼졌을 거라고 한다. 개장국은 여름 복날에 먹는 음식이니, 여전히 육개장도 여름 한철 더 손님이 많다. 땀을 뻘뻘 흘려가며 먹는 육개장 한 그릇에 오랜 우리 풍습의 힌트가 있는 셈이다. 대구에 개장국 명가가 한 곳 있다. 육개장의 근원을 취재하기 위해 들렀다. 아니나 다를까, 개장국과 육개장의 구별이 불가능하다. 한 그릇을 다 먹을 때까지도 이것이 개장국인지 육개장인지 구별할 수 없다. 바로 개고기탕(구장, 개장국)이 육개장으로, 다시 비싼 쇠고기 대신 닭으로 만든 닭개장(닭계장)으로 변화되었다는 음식 사학자들의 말이 정확하게 느껴졌다.

대구는 여름은 덥고 겨울은 춥다. 기후는 음식에 반영된다. 대구가 매운 육개장을 즐기는 것도 이런 기후와 관련이 있어 보인다. 대구 사람들이 직선적이고 무뚝뚝한 것도 기후와 음식 사이에 서로 연관된 이미지를 준다. 육개장은 정말 대구에서 먹어야 제맛인 것이다. 옛 잡지 <별건곤>은 육개장 맛을 이렇게 표현하고 있다. 1929년에 쓴 글인데, 지금 육개장 맛이라고 해도 좋을 것이다.

“서 말지기 가마(솥)에다 고기를 많이 넣고 곰국을 고듯 푹 고아서 우러난 물로 국을 끓이는데 고춧가루와 소기름을 흠뻑 많이 넣는다. 국물을 먼저 먹은 굵다란 파가 둥실둥실 뜨고 기름이 둥둥 뜨는 고음국에다 고은 고기를 손으로 알맞게 찢어넣은 (중략) 김이 무렁무렁 떠오르는 시뻘건 장국을 대하고 앉으면….”

대구 육개장은 소고기국밥이나 따로국밥이라고 부르기도 한다. 서울에도 좋은 육개장이 더러 있지만, 일부러 대구까지 가서 먹어볼 만한 맛이다. 흠씬 땀을 흘리면서.

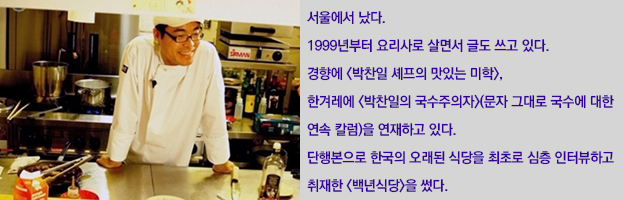

박찬일 셰프

|

||

![[단독]](/images/common/list01_guide02.png)