보글보글 끓는 전골냄비에 구수한 돼지뼈, 푸짐하게 들어간 감자와 얼큰한 양념장 국물. 국자로 푹푹 퍼서 나누던 전형적인 ‘친구들끼리 먹는 음식’. 바로 감자탕이다.

뼈다귀 해장국은 본디 서울에서는 소뼈를 기본으로 한다. 청진동 해장국이 그 현존하는 증거다. 70년대, 서울은 돼지뼈 해장국이 인기를 끌기 시작한다. 양돈을 정책적으로 장려하면서 부산물 생산도 늘었다. 서울로 올라온 이주민들은 원래 서울 음식인 소뼈 해장국 대신 감잣국을 골랐다. 서울의 부도심에 감잣국집들이 속속 문을 열었다.

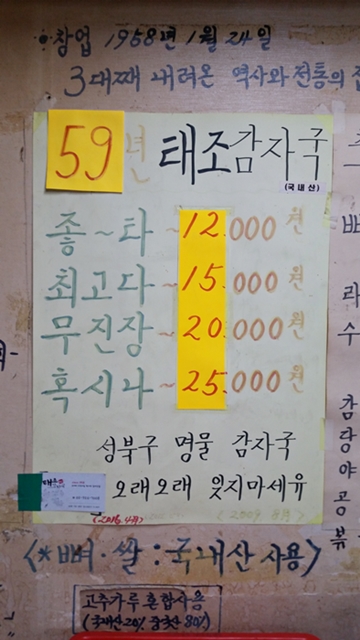

잠깐, 감자탕이 아니라 감잣국이라고? 맞다. 80년대 들어 ‘∼국’이라는 여린 이미지 대신 ‘∼탕’이라고 이름을 갈아붙인 것이 여럿이다. 탕은 더 진하고 보양의 냄새를 풍겼다. 감잣국의 시대에만 해도, 이는 전문점의 음식이라기보다는 실비집에서 파는 안주 겸 식사의 한 메뉴였다. 공인할 수 있는 가장 오래된 감자탕집인 ‘태조감자국’의 2대 주인 박이순 씨(69)의 증언이 여기 있다.

|

||

| 태조감자국의 ‘역사’가 느껴지는 메뉴판. | ||

“원래 뚝배기에 담아서 감잣국이라고 팔았지요. 나중에 전골냄비가 나오고, 여럿이 둘러앉아 먹는 음식이 되었지.”

70년대 엄청난 베스트셀러를 꼽으면 세 손가락에 들어가는 책이 <어둠의 자식들>이다. 이 책 속에 감잣국을 다룬 대목이 있다. 금은방을 턴 주인공이 도피하기 전 공범과 함께 먹는 음식이 바로 감잣국이다. 70년대에 나온 이 책에도 분명히 ‘감잣국’이라고 쓰여 있다. 내 기억도 마찬가지다. 실비집이나 대중식사집에서 ‘감잣국 개시’라고 붓글씨로 가게밖에 써 붙여 놓았던 장면이 선명하게 생각난다. 나는 서울 서부지역에서 자랐는데 대림감자국이라는 집이 있었다. 감자탕이 아니라 감잣국이었던 것이다.

성신여대앞역. 시장이 하나 붙어 있다. 돈암시장이다. 안쪽에 아케이드로 제대로 시장이 서 있고, 과거에 시장 외곽에 상가들이 붙으면서 형성된 ‘바깥시장’ 자리에 감자탕집이 하나 있다. 놀랍게도 저녁 여섯 시도 되지 않았는데 줄이 서 있다.

천막으로 둘러친 허름한 가게다. 탁자가 스무 개 남짓. 펄펄 끓은 감자탕 냄새가 큰길가까지 번져간다. 태조감자국. 개업 날짜도 딱 부러지게 1958년 1월 24일로 적혀 있다. 얼추 60년이 다 되어간다. 이 집은 3대 내림 식당으로 유명하다. 자식 셋이 함께 일하고 있고, 어머니 박 씨가 건재하다.

“원래 감잣국만 파는 집이 아니었어요. 그때는 그랬어요. 돼지뼈 전문이었어요. 콩비지와 동태찜 같은 걸 같이 팔았어요.”

이 집은 충북 진천 출신의 이두환 옹(작고·1913년생)이 열었다. 처음에는 부암집이라는 상호를 썼다. 아들 이규회 씨(작고·1945년생)에게 내려가면서 감자탕 전문으로 널리 알려지게 됐다. 돈암동에는 노동자가 많이 살았고, 시장이 흥성했다. 당시 이 시장에 지게꾼 같은 막벌이꾼이 많았다고 한다. 뚝배기에 감잣국을 담아 뚝딱 먹고 일하러 가는 식당이었다. 덕성 있는 주인 이 옹은 늘 푸짐하게 뚝배기를 담았다. 새벽에 마장동에서 검정색 짐자전거로 실어오는 돼지뼈를 잔뜩 넣었다. 뼈를 발라먹고, 감자로 배를 채웠다.

“지금도 그렇지만 그때도 할아버지는 돼지뼈를 통째로 사왔다고 해요. 도끼로 잘라서 썼던 거죠.”

3대 손자이자 이규회-박이순 2대 사장의 차남인 이호광 씨(44)의 말이다. 돼지는 도축장에서 잡게 되면, 등뼈를 기준으로 좌우로 분할된다. 고기를 다 발라내면 경추(목뼈)부터 꼬리뼈까지 반 마리 분의 뼈가 남는다. 이것을 싸게 사서 국을 끓여 먹던 것이 바로 감잣국, 아니 감자탕이다.

|

||

| 뼈는 발라먹고, 감자로 배를 채운다. 감잣국은 서울의 노동을 떠받친 이주민의 음식이었다. | ||

태조감자국이 자리 잡은 돈암동은 전형적인 인구밀집지역이었다. 도심이 가까워서 일하러 가기 좋았고, 산동네를 중심으로 값싼 집들이 즐비했다. 돈암동은 원래 미아리고개를 예전에 되너미고개라 부른 데서 유래하였다. 되너미고개란 병자호란에 청나라 군사(되놈)들이 이 고개를 넘어 침입했다고 해서 붙은 이름이다. 되너미를 한자로 ‘돈암’라 썼던 것이다. 이 지역은 서울토박이보다 지방 이주민이 많이 살았다. 그들은 서울의 하층 노동을 떠받쳤다. 그들에게 감잣국은 아주 적격인 음식이었다. 값싸고 열량 높고 맛있고 양도 많았다. 부족한 단백질 공급원이기도 했다. 감잣국의 발생은 기록이 없다. 온갖 설이 난무한다. 태조감자국의 주인은 가게에 이렇게 써 놓았다.

“감잣국은 먼 옛날 만주 조선족이 처음 개발하였으며 남쪽으로 전래되어 서울에서는 6·25동란 후 실향민이 종로5가에서 처음 시작했다….”

조선족 개발설은 입증되지 않았다. 감잣국(감자탕)은 소뼈 해장국과 달리 별다른 역사적 기록이 없다. 옛 신문을 뒤져도 일제강점기까지 감자로 만든 설탕(감저당·甘藷糖·전분에서 당을 추출해낸 것)을 뜻했다. 1970년대 초반에야 감자탕이라는 기록이 보인다.

감자탕을 시킨다. 양이 엄청 푸짐하다. 온몸에 감자탕 끓는 냄새가 밴다. 나는 천천히 국물을 뜬다. 일하는 자의 음식, 바로 그것이다.

박찬일 셰프

|

||

![[단독]](/images/common/list01_guide02.png)